日本最初の磁器と言われ長い歴史を持つ有田焼には、さまざまな窯元・ブランドがあります。

本記事では、老舗をはじめ、デザイン性と実用性を兼ね備えたモダンな商品ラインを展開する窯元を紹介します。

お気に入りの有田焼ブランドを探している方は、ぜひ参考にしてください。

- 有田焼は400年の歴史を持つ、日本初の磁器

- 伝統を守る老舗から、モダンな新ブランドまで様々

- 「三右衛門」と呼ばれる柿右衛門窯などが特に有名

- ブランドの歴史やデザインを知り、お気に入りを見つけよう

TOGO’S 東郷 健一郎

1987年ニューヨークの老舗寿司店「初花」で修業を重ねる。

5年の勤務時、支店の料理長を任される。その後、寿司以外の料理を研鑚すべく、マンハッタンの人気日本料理店で2年間料理の腕を磨く。

続きはこちら

1994年「NOBU」オーナーシェフの松久信幸氏の熱い誘いに応え、「NOBU NEW YORK CITY」オープンスタッフとして入店。

その後、2009年株式会社TOGO’Sを設立。

尽きる事のない探求心とこだわり、和食という枠にとどまる事なく、いつまでも記憶に残る料理を提供している。

[PR]

有田焼の窯元とは?

窯元とは、陶磁器を窯で焼いて製造する所を指し、基本的には陶磁器を作品として完成させるところまで行う場所です。

その規模や製造過程はそれぞれ異なってきますが、陶磁器を焼くための「窯」を所有していない場合は、窯元とは呼ばないようです。

有田焼で言うならば、「柿右衛門窯」や「今泉今右衛門窯」などが有名で、窯元の名に「〇〇窯」と窯が付かず、「〇〇製陶所」「〇〇製磁」や「〇〇堂」「〇〇社」などの名称の窯元もあります。

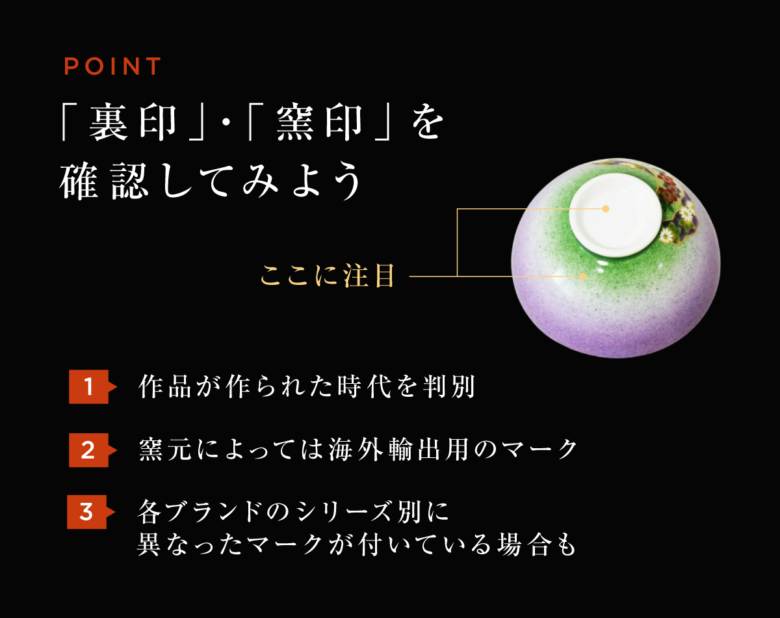

窯元の裏印

お皿、カップなどの食器の底に、文字やマークが印されているのを見たことがありませんか?

陶磁器には、胴部や裏底、高台の部分などに「裏印」または「窯印」と言って窯元の印が付けられています。

裏印を確認することで、その作品がいつの時代に作られたものかを判別できたり、窯元によっては海外輸出用のマークであったり、それぞれのブランドのシリーズ別に異なったマークが付いている場合もあります。

裏印は、例えば、お気に入りの食器を買い足したいけれど購入先を忘れてしまった、という場合に、ガイドの役目をしてくれます。

崩し字のような文字判別が難しい裏印もありますが、どこの窯元・ブランドのものかを判断する手がかりとなるでしょう。

有田焼の歴史

有田焼の歴史は1616年、朝鮮から渡来した陶工・李参平(りさんぺい)らが、有田の泉山で磁器の原料となる陶石を発見し、日本で初めて磁器を焼いたことに始まります。

当初の作品は染付(そめつけ)が主でしたが、1640年代に初代酒井田柿右衛門が赤を基調とした色鮮やかな上絵付け「赤絵」の焼成に成功し、有田焼は大きく発展しました。

1650年代からはオランダ東インド会社を通じてヨーロッパへも盛んに輸出されるようになります。

製品が伊万里(いまり)の港から積み出されたことから、海外では「IMARI」の名で知られ、ヨーロッパの王侯貴族たちを魅了しました。

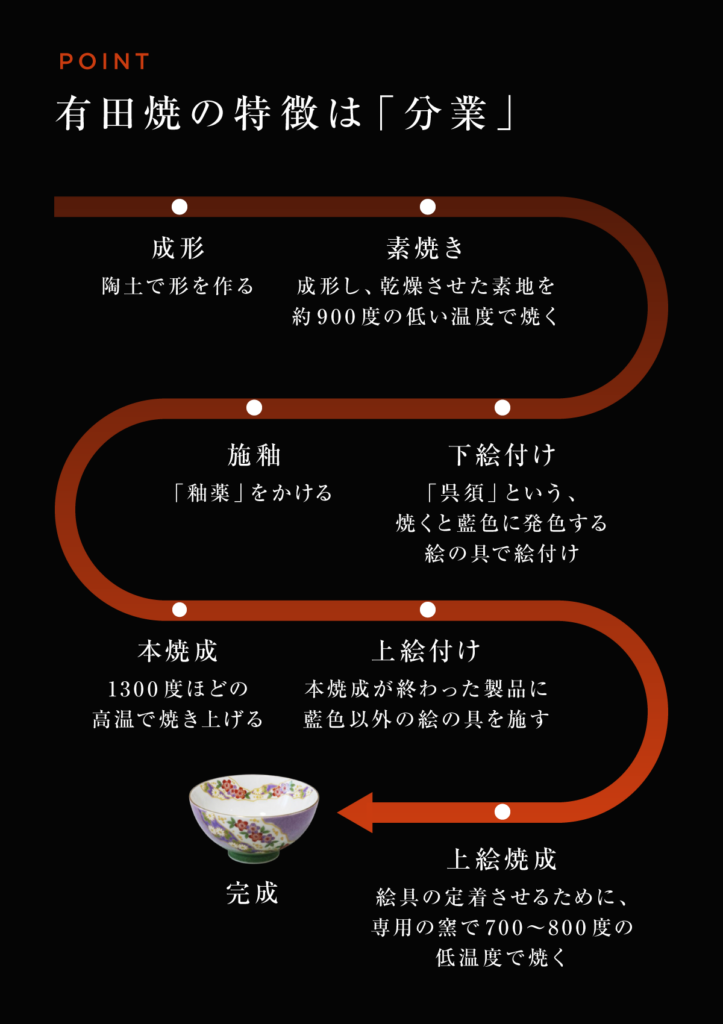

有田焼の窯元の特徴

有田焼の窯元の大きな特徴は、基本的には「分業制」で作品を作り上げていることです。

成形、素焼き、絵付け、施釉、焼成など、各工程において専門の職人が配置され、それぞれの作業が、プロフェッショナルの熟練した技術によって、1つ1つ丁寧に行われています。

この分業の体制は、江戸時代から続いているもので、1つの作品を作り上げる過程に、たくさんの匠の技と美意識が融合されることで、高品質で魅力あふれるものづくりが続けられています。

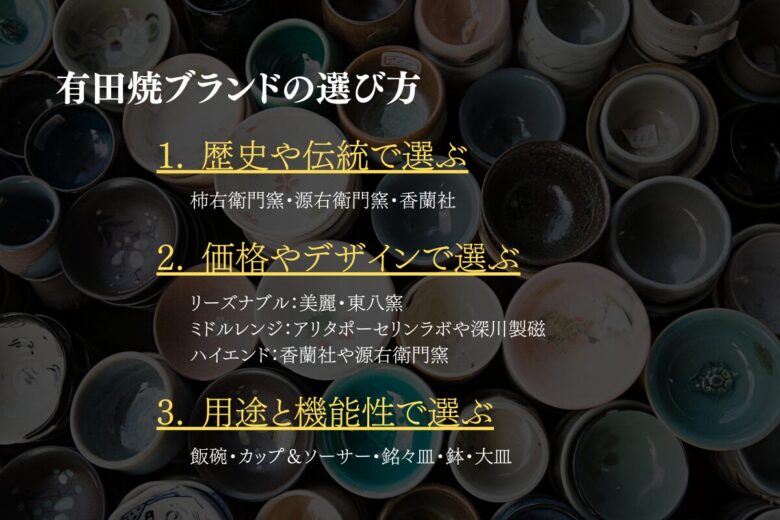

有田焼ブランドの選び方

有田焼は400年以上の歴史を誇る日本を代表する磁器ブランドであり、その豊富なラインナップから選ぶのは容易ではありません。

自分にぴったりの有田焼を見つけるためには、歴史や伝統、価格やデザイン、用途と機能性など、様々な観点から検討することが大切です。

ここでは、それぞれの観点に基づいた有田焼ブランドの選び方を解説します。

歴史や伝統で選ぶ

有田焼ブランドの中には、数百年にわたって受け継がれてきた歴史と伝統を持つ窯元があります。

これらの窯元が製作する有田焼は、古くから培われた技法や様式美が魅力です。

柿右衛門窯は柿右衛門様式の色絵磁器が有名で、源右衛門窯は270年以上の歴史を持つ老舗窯元、香蘭社は明治時代から続く名窯として知られています。

歴史や伝統を重視する方は、これらの老舗窯元の有田焼を選ぶのがおすすめです。

受け継がれてきた技法と美意識が、時代を超えて愛される有田焼の魅力を物語っています。

価格やデザインで選ぶ

有田焼ブランドは、手頃な価格帯のものから高級品まで、幅広い価格帯で展開されています。

また、伝統的な文様やモダンなデザインなど、様々なスタイルの有田焼があります。

ミドルレンジではアリタポーセリンラボや深川製磁、ハイエンドでは香蘭社や源右衛門窯がおすすめです。

自分の予算に合ったブランドを選ぶことで、満足度の高い有田焼を手に入れることができます。

また、インテリアとしての魅力を重視する方は、モダンなデザインの有田焼を選ぶのもおすすめです。

用途と機能性で選ぶ

有田焼は、用途に合わせて様々なアイテムが製作されています。

日常使いの食器から、インテリアとして楽しめる花瓶や置物まで、豊富なラインナップ。

日常使いの食器なら飯碗、カップ&ソーサー、小皿が、贈答用の食器なら銘々皿、鉢、大皿がおすすめで、インテリアとしては花瓶、置物、照明などが人気です。

自分の用途に合ったアイテムを選ぶことで、有田焼の美しさと実用性を同時に楽しむことができます。

また、機能性を重視する方は、電子レンジや食器洗い機に対応した有田焼を選ぶのもおすすめです。

有田焼の代表的な老舗窯元「三右衛門」

有田には、歴史を誇る有名な窯元が多くありますが、中でも「酒井田柿右衛門」「今泉今右衛門」「源右衛門」の三大窯元は、「有田焼の三右衛門」と呼ばれ、由緒ある伝統的な窯元として有名です。

有田焼三右衛門とそのおすすめの作品をまとめると次のとおりです。

| No. | 窯元 | 作品名 |

|---|---|---|

| 1 | 柿右衛門窯 | 一輪生 丸形豆 |

| 2 | 源右衛門窯 | 染錦更紗手花蝶文 スープ碗 |

| 3 | 今右衛門窯 | 十四代今泉今右衛門作 色絵緑地薄墨 墨はじき草花文 ぐい呑 |

それぞれの窯元について詳しく見ていきましょう。

1. 柿右衛門窯

柿右衛門窯は、1640年代に日本で初めて鮮やかな赤絵の技法を使い、乳白色の余白と色絵のコントラストの美しさを現代に伝え続けている由緒ある窯元です。現在は、15代目まで受け継がれています。

「濁り手」と呼ばれる透けるような乳白色の素地の美しさや、大和絵的な花鳥図をモチーフにした明るく華やかな非対称の構図が特徴的で、「柿右衛門様式」として有田焼のスタイルを確立しています。

ヨーロッパ磁器界の名窯「マイセン」も、柿右衛門様式を模倣した作品を多く作っており、ヨーロッパ文化にも多大な影響を与えました。

豊かな余白の中に、赤・黄・緑・青・紫・金などが繊細にあしらわれた色絵磁器は、華やかさの中に日本的な風情が感じられ、世界中の人々を魅了しています。

一輪生 丸形豆

柿右衛門の美しい乳白色の濁手素地に、コロンとした丸いフォルムが愛らしい一輪生。

伝統柄から織模様柄まで、さまざまな文様を楽しめ、左から「菊散し文」「牡丹唐草文」「錦柿文」「地文(赤)」「地文(群青)」と、柿右衛門の絵付けの鮮やかさと繊細美を堪能できます。

置く場所や活ける花に合わせて、ぴったりと合うものを選ぶことができるでしょう。

2. 源右衛門窯

源右衛門窯は、270年以上の歴史を持ち、古伊万里様式を基本にしながらも、独創的でモダンなデザインを採り入れた作風が魅力の窯元です。

近年では、洞爺湖サミットで各国の首脳に贈られた有田焼を施した万年筆や、胴体を有田焼で装飾した万華鏡など、器以外のアイテムにも有田焼を加えてデザインしています。

センスの良い鮮やかな色使いと洗練されたデザインは、陶磁器愛好家はもちろん、美しいものを好む人々からも支持されている窯元です。

染錦更紗手花蝶文 スープ碗

エスニックな更紗文様が魅力のスープカップは、独特な色彩で異国情緒溢れるデザイン。

同じ文様で、マグカップや飯椀、お皿などもあり、揃えてライン使いするのもおすすめです。

持ちやすさや口あたりのよさなど、使い勝手のよさも持ち合わせ、古伊万里らしさとモダンな機能美が堪能できる、日常使いにも適した逸品です。

3. 今右衛門窯

370年以上の歴史と伝統のある窯元「今右衛門窯」は、現在は14代目まで受け継がれており、その卓越した技術は、国の重要無形文化財保持団体の認定を受けています。

江戸時代、鍋島藩による幕府や大名への献上品として「色鍋島」が作られていましたが、その御用赤絵師を務めてきた家系が今泉今右衛門家です。

2002年に14代に襲名した今右衛門は、江戸時代の技法である「墨はじき(墨で模様を描き出す作風)」にヒントを得て、「雪花墨はじき」という技法を生み出しました。

この技法は、白の濃淡だけで表現される美しい雪の結晶文様が特徴で、「墨はじき」を用いて描いた梅の花の芯が、焼成後は雪の結晶のように見えることから、試行錯誤を重ねて作り出されたものです。

歴史ある伝統を受け継ぎながら、格調の高さを持った新たな有田焼の美を追求し続けている由緒ある窯元です。

十四代今泉今右衛門作 色絵緑地薄墨 墨はじき草花文 ぐい呑

14代今泉今右衛門作の、墨はじきの技法を用いた美しくモダンなぐい呑みを紹介しましょう。

直径6.1㎝高さ5.5㎝と小ぶりながら、明るい緑地に描かれた草花や薄墨のグラデーションが見事な作品です。

手の平に納まりやすい持ちやすさや、口あたりの良い口縁の反り具合は、お酒の味わいを引き立ててくれるでしょう。

おしゃれでモダンな有田焼の窯元・ブランドおすすめ人気7選!通販でも買える

ここからは、有田焼のおすすめの窯元を4選紹介していきます。

有田焼には「三右衛門」の他にも、たくさんの人気のある窯元が存在します。

モダンでデザインがおしゃれな有田焼も多く見られ、通販・オンラインショップでもその作品を購入することができる窯元がほとんどです。

お気に入りの窯元・有田焼を探している方はぜひ参考にしてください。

まとめると次のとおりです。

| No. | 窯元 | 作品名 |

|---|---|---|

| 1 | 香蘭社 | by koransha(kogane)タンブラー115 |

| 2 | アリタポーセリンラボ(弥左ヱ門窯) | JAPAN SNOW ティーカップ&ソーサー 古伊万里草花紋 |

| 3 | 深川製磁 | TEWAZA 瑠璃 ピッコロ |

| 4 | やま平窯 | 木目 カップ&ソーサー |

| 5 | 錦右衛門窯 | スクエア・ディナープレート 黒プラチナ市松 |

| 6 | 金照堂 | 富士カップペア(パール) |

| 7 | 賞美堂本店 | 春秋文【銘々皿揃(5枚)】 木箱入 |

1. 香蘭社

香蘭社の歴史は、明治8年に八代の深川栄左衛門が「合本組織香蘭社」を設立したことに遡ります。

明治維新の激動期に、鍋島藩の保護・支援を失った有田焼でしたが、その復興を果たすべく先導的役割を担ったのが八代の深川栄左衛門で、当時の優れた職人たちを集結させて「香蘭社」を作り上げました。

設立当初から、宮内省御用達の栄に浴し、明治天皇から歴代の天皇や皇族に愛されてきたのも、他にはないその華麗な上品さを持ったデザイン性の高さからでしょう。

「香蘭社」の作品は、有田焼の特徴である透けるような白磁に、華やかな赤絵や優美な染付を施した伝統的なもの、ヨーロッパで愛好された金銀彩を用いた絢爛なもの、現代のライフスタイルに合わせたナチュラルな優しい色合いの釉薬を使ったものなど、多彩なバリエーションを展開しています。

by koransha(kogane)タンブラー115

香蘭社から生まれたブランド「by koransha」の絢爛でスタイリッシュなタンブラー。

1㎜の極薄素地により、軽さと口あたりの良さが心地よく楽しめ、釉薬による技法が施された絵柄の立体感は、見た目のラグジュアリー感だけでなく、手触りの良さも魅力です。

内側には透明な光沢釉が施されているため、滑らかで汚れが落としやすく、デザイン性だけでなく使い勝手の良さも備えた逸品でしょう。

2. アリタポーセリンラボ(弥左ヱ門窯)

モダンでおしゃれな有田焼といえば、1804年創業、200年以上の歴史を持つ「弥左ヱ門窯」から生まれたブランド「アリタポーセリンラボ」。

日本の伝統的な雅美を生かしながら、現代のライフスタイルに合ったスタイリッシュな佇まいをミックスした作品を展開しており、日常の特別感を演出してくれます。

「アリタポーセリンラボ」の特徴は、さまざまな分野のデザイナーが起用された、デザイン性の高い作品が楽しめること。

特に、その豊富なコレクションの中でも、日本の四季をテーマにした新しいスタイルの有田焼「JAPAN」シリーズは大変人気があり、他にはない独創的なデザインが堪能できます。

JAPAN SNOW ティーカップ&ソーサー 古伊万里草花紋

日本の四季をテーマにした「JAPAN」シリーズの「雪」の空間を演出するティーカップ&ソーサー。

コーヒーにも紅茶にも使える形状は、フェラーリのデザインで有名な「奥山 清行」のデザインで伝統的な古伊万里草花紋が黒とプラチナで表現されています。

伝統的なデザインはそのままに、色彩の工夫でモダンな印象に仕上げた人気のある作品です。

3. 深川製磁

明治27年、有田で窯焚き業を行っていた深川家は、深川忠次によって窯元「深川製磁」を始めました。

早くから欧州の先進技術を採り入れ、有田焼の伝統的な日本美とヨーロッパのエスプリを融合させた独自のデザイン性を追求してきました。

1900年、緻密な装飾技巧で表現された深川忠次作「大壺」が、パリ万博で評を博したことを切っ掛けに、深川製磁の有田焼は国際的な注目を集め、ロンドン、パリ、ブリュッセルなどに代理店を開設するなどして、世界に有田焼の魅力を発信します。

特に、澄んだ美しさを持った品格のある青のグラデーションの染付は、「フカガワブルー」と評され、従来の有田焼のデザイン様式とは一線を画した斬新さが高く評価されました。

現在も、そのハイセンスな感性を生かした作品が多く生み出されており、日本的な風情ある美しさ、ミニマルでモダンな機能美、洗練された白と青のコントラストとグラデーション、上質で気品あふれるデザインなど、さまざまな魅力を持ったラインナップを展開している窯元です。

TEWAZA 瑠璃 ピッコロ

絵付け職人が特別に調合した、個性的な色彩とモダンな丸いフォルムが可愛らしい「TEWAZA」シリーズのカップ。

使いやすさにこだわった設計で、日本茶、紅茶、コーヒーの他、スイーツを入れたりとアイデア次第で多様な使い方ができます。

アイテムはカップとポット、お皿があり、カラーバリエーションも豊富なので自由にコーディネートして楽しむのもおすすめです。

4. やま平窯

代々、業務用食器を手掛けてきた「やま平窯」は、2011年に自社ブランドとして家庭用食器の展開を始めました。

やま平窯のオリジナルの素材で製品化を実現した「エッグシェル」は、卵の殻のような薄さと透明度、軽さが特徴です。その厚さは1㎜以下で、繊細な飲み口となめらかな手触りが感じられます。

これは、江戸時代に作られた「卵殻手」と呼ばれる極薄手の磁器にヒントを得ており、薄さと強度を兼ね備えたこだわりの技法です。

デザインも豊富で、「スタンダード」「書」「花」「泡」など、それぞれに個性的な魅力を持ったシリーズが展開されています。

業務用食器で培った豊かな経験と確立された技術で、シンプルな機能美を追求した器づくりを行っている窯元です。

木目 カップ&ソーサー

天然の木目を写し取った自然な風合いが味わえる「木目」シリーズのコーヒーカップ&ソーサー。

持ち手と程よい大きさのソーサーには、それぞれ金彩・銀彩が施され、ナチュラルさと特別感が楽しめます。

エッグシェルを用いているため、軽くて丈夫で扱いやすいアイテム。

コーヒーだけでなくスープメニューを入れて、おしゃれな食卓を演出するのもおすすめです。

5. 錦右衛門窯

1926年(昭和元年)、初代・山口徳治が有田の地に窯を開いたのが錦右衛門窯の始まりです。

創業以来、染錦(そめにしき)を中心とした割烹食器などを手がけ、吹き付けや色釉、金銀彩といった多彩な技法を用いて、現代の食卓を彩る器を創り出してきました。

特に、赤絵や交趾(こうち)などの色鮮やかな釉薬を駆使した華やかな作風に定評があり、伝統的な技術とモダンな感性が融合した作品は、業務用から家庭用まで幅広く愛されています。

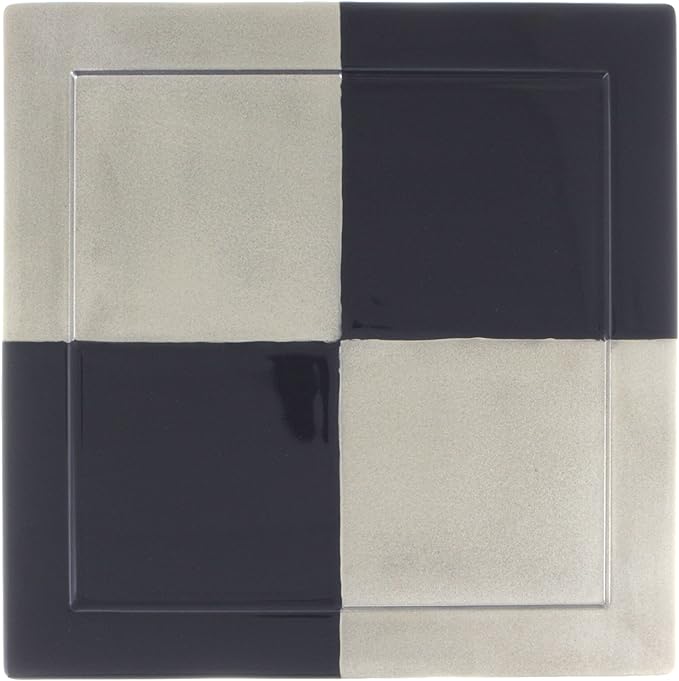

スクエア・ディナープレート 黒プラチナ市松

1926年創業の窯元「錦右衛門窯」は、伝統的な有田焼の技法を守りながら、現代のライフスタイルに合った革新的なデザインを取り入れています。

その作品の1つが「スクエア・ディナープレート 黒プラチナ市松」です。

四角形のプレートに、古くから親しまれている市松模様を黒とプラチナで表現。

シンプルながらも存在感のあるデザインは、和洋問わずさまざまな料理を引き立ててくれます。

伝統的な文様を現代風にアレンジした「錦右衛門窯」の作品は、日常使いはもちろん、特別な日の食卓にも彩りを添えてくれるでしょう。

6. 金照堂

「有田焼の魅力を、ひとりでも多くの人に。」という想いを掲げる金照堂。

その歴史は1961年、現社長の父である金子照夫氏が、夫婦二人で開いた小さな問屋から始まりました。

1975年には有田焼卸団地の創業に参画するなど、今日の金照堂の礎を築き上げました。

現在は、伝統技術を基盤としながらも、金属のような質感と見る角度で変化する艶やかな色彩が魅力の「麟 -Lin-」シリーズをはじめ、現代のライフスタイルに合う革新的でモダンな製品を次々と発表。

伝統と革新を兼ね備えた金照堂の作品は、日常に彩りと豊かさをもたらしてくれます。

富士カップペア(パール)

1961年創業の「金照堂」は、伝統技術を活かしながら、現代の感覚に合ったユニークな製品で知られています。

その作品の1つが、日本の象徴であり世界文化遺産でもある富士山をモチーフにした「富士カップペア」です。

カップを伏せると雪化粧をした富士山の姿が現れ、底には富士山の彫りが入るなど、遊び心あふれるデザインが魅力。

幅広い年代の方に愛されるデザインは、ご自宅用はもちろん、結婚祝いや大切な方への贈り物にも最適です。

7. 賞美堂本店

1948年、有田焼への熱い想いを抱いた創業者・蒲地律志が、呉服商から転身して興したのが「賞美堂本店」です。

その後、二代目の蒲地昭三がヨーロッパから「古伊万里」を里帰りさせる事業に尽力。

その時代も国も超える美しさに感銘を受けた経験が、「時代をこえて美しく」という今日の賞美堂本店のテーマの礎となりました。

この想いを形にするべく、1978年にオリジナルブランド「其泉(きせん)」が誕生。

古伊万里の絢爛豪華な様式美を、現代の暮らしに合う「用の美」として甦らせた作品群は、多くのファンを魅了し続けています。

春秋文【銘々皿揃(5枚)】 木箱入

賞美堂本店のオリジナルブランド「其泉」の中でも、特におすすめなのが「春秋文」シリーズです。

白磁の上に春の桜、秋の紅葉、そして常緑の松を詩情豊かに表現した、四季を愛でる日本人ならではの文様が描かれています。

明治時代のコーヒーカップを基に復刻したデザインで、手の込んだ絵付けと鮮やかな発色が特徴。

凛とした藍の表情と、桜色の愛らしい表情が食卓を華やかに彩り、おもてなしの席にもぴったり。

木箱入りなので、大切な方への贈り物としても大変喜ばれる逸品です。

有田焼に関するよくある質問

ここでは、有田焼を選ぶ際や使い始める際に、多くの方が気になる疑問にお答えします。

有田焼の人気窯元の素敵な器で生活を豊かに彩りましょう!

いかがでしたか?

有田焼おすすめ・人気の窯元の魅力とその作品を10選ご紹介しました。

本記事のポイントをまとめると次のとおりです。

- 窯元とは、陶磁器を窯で焼いて製造しているところを指す

- 陶磁器に付けられている「裏印」は窯元名や製造された時代などを判別する手がかりになる

- 有田焼の窯元は「分業制」でそれぞれの工程を熟練した専門職人が担っている

- 有田焼の三右衛門とは「酒井田柿右衛門」「今泉今右衛門」「源右衛門」

- 人気・おすすめの窯元は「香蘭社」「アリタポーセリンラボ(弥左衛門窯)」など

有田焼の窯元は、たくさんの人の手により、江戸時代からの有田焼の伝統が守られ、継承され、発展し続けている場所です。

ぜひ本記事を参考に、気になった窯元の作品をチェックしてみてください!

[PR]

コメント