「ステンレス包丁の研ぎ方が知りたい」と考えていませんか?

錆びにくく使いやすいステンレス包丁も、長く使っていると切れ味が落ちてきてしまうものですが、実際に研ぐのは難しいですよね。

そこで本記事ではステンレス包丁の研ぎ方について紹介していきます。

ステンレス包丁を研ぐうえで知っておきたいことについても紹介するので、ぜひご覧ください。

- ステンレス包丁の正しい研ぎ方

- 研ぐ頻度と適切な道具の選び方

- ステンレス包丁の長所と短所

- 切れ味を維持する日頃の手入れ

鮨由う 尾崎 淳 大将

19歳の時に和食と出会い、23歳の時ミシュラン一つ星の『鎌倉以ず美』で鮨の奥深さを知り、鮨かねさか、神楽坂鮨りんで修業を重ねる。

続きはこちら

2016年12月、六本木に『鮨由う』をオープンし、オープン初年度にミシュラン一つ星を獲得。

技術と斬新さを追求しながら若手の育成にも力を入れ、若手が寿司を握るイベントを定期的に行っている。

TBS『ジョブチューン』を初め多くのメディアに出演。

ステンレス包丁を研ぐうえで知っておきたいこと

まずはステンレス包丁を研ぐうえで知っておきたいことについて紹介していきます。

今回紹介するのは以下の通りです。

- 素材によって研ぎ方は変わらない

- ステンレス包丁のメリット・デメリット

- ステンレス包丁が研ぎにくい理由

- 研ぐ頻度は1~2ヶ月に1回

- 砥石とシャープナーの違い

では1つずつ見ていきましょう。

素材によって研ぎ方は変わらない

尾崎 淳

尾崎 淳ステンレス素材だからといって、他の包丁と研ぎ方は変わりません。

全ての包丁において、研ぎ方は基本的に一定です。

ただし研ぐ頻度や気をつけたいポイントは異なるため、本記事では研ぎ方は紹介しつつも、注意すべき点について詳しく紹介していきます。

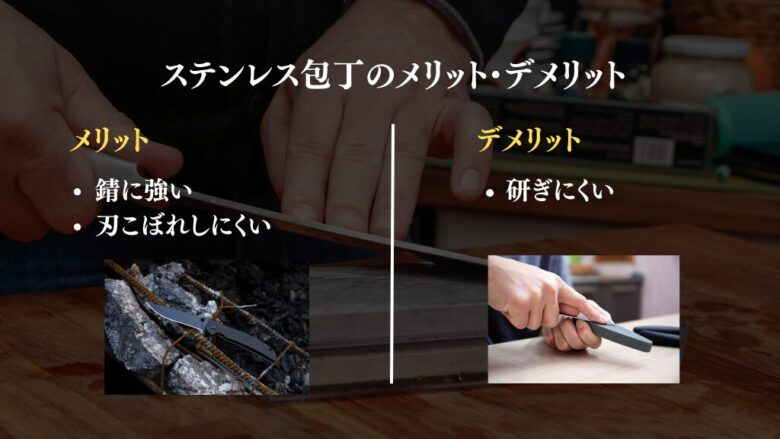

ステンレス包丁のメリット・デメリット

ステンレス包丁を研ぐうえで、ステンレス素材のメリット・デメリットを知っておく必要があります。

そこでメリット・デメリットに分けて解説していくので、早速見ていきましょう。

メリット:錆に強い・刃こぼれしにくい

ステンレス包丁の最大のメリットは、錆に強いこと。

ステンレスは酸化皮膜をまとった金属であるため、鋼包丁に比べて錆びにくくなっています。

酸化皮膜とは、ステンレスが含んでいるクロムという元素が鉄よりも酸素に反応しやすく、先に結合することによって錆から守ってくれるものです。

そもそも錆とは、酸素と鉄が反応して結合することによって生まれるため、鉄よりも先にクロムと結合することで、ステンレス自体が錆びにくくなりました。

また同じ錆に強いセラミック包丁に比べてしなやかなため、刃こぼれしにくいこともメリットの1つです。

総合的に見て、家庭用などでは最も使いやすい素材と言っても過言ではないでしょう。

デメリット:研ぎにくい

ステンレス包丁のデメリットは、他の包丁と比べて研ぐのがやや難しいことです。

メリットでも記載した通り、ステンレス鋼はクロムを含んでおり、加えてモリブデンやバナジウムといった錆びにくい成分も配合されていることが多くあります。

様々な物質が含まれていることや錆に強い物質が多く含まれていると、鋼包丁に比べ刃物の表面がコーティングされているようになっているため滑りやすく、結果として研ぎにくくなることが理由です。

研ぐ頻度は1~2ヶ月に1回

錆に強く、しなやかな刃で刀持ちも良いステンレス包丁ですが、全く研がなくて良いわけではありません。

1~2か月に1回で十分なので、定期的に研磨してあげる必要があります。

ただ、包丁の使用頻度や扱い方によっても、研がなくてはならない頻度は変化してきます。

家庭用包丁の研ぐ目安としては、切れ味が悪くなってきたと感じる頃で良いでしょう。

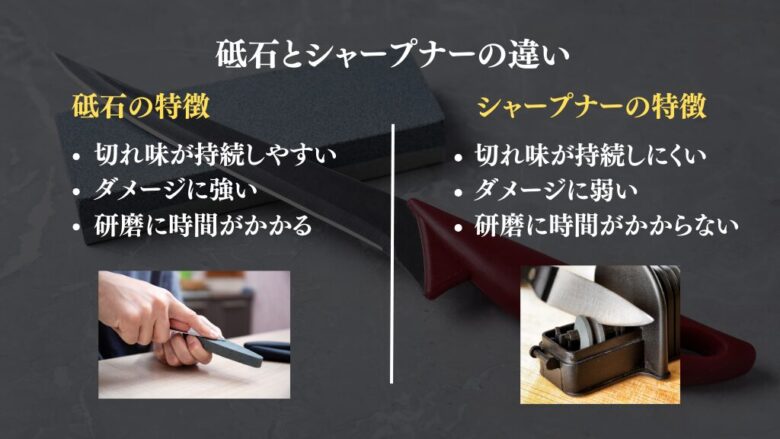

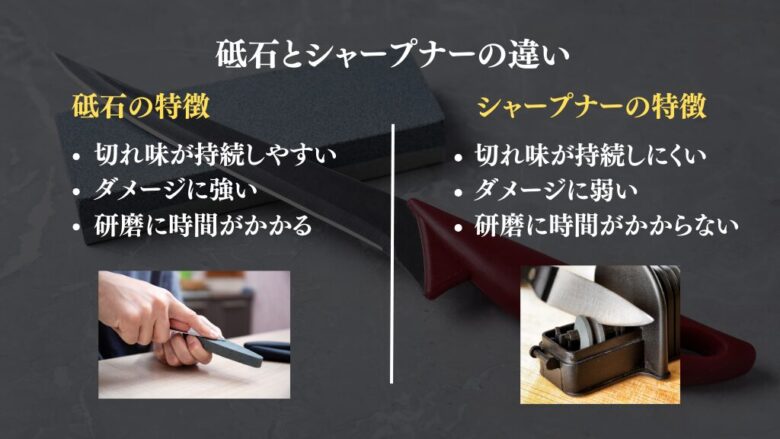

砥石とシャープナーの違い

包丁を研ぐにあたって砥石とシャープナーという2種類の道具で迷う方もいらっしゃるでしょう。

砥石とは、表面がざらざらとした硬い石のことです。

包丁を寝かせて砥石の上で滑らせることによって、切れ味が良くなります。

対してシャープナーは、研ぎ器の窪みに包丁を置いて数十回引くだけで研磨が完了するものです。

それぞれの違いをまとめた表は以下の通りです。

| 道具 | 切れ味の持続性 | ダメージの無さ | 研磨時間 |

|---|---|---|---|

| 砥石 | ◯ | ◯ | △ |

| シャープナー | △ | △ | ◯ |

基本的には、砥石を使うのがおすすめ。

シャープナーを使うよりも、切れ味が長持ちし、刃への負担を少なく研ぐことができます。

ただし砥石を使うと一回で1時間近くかかったり、慣れるまでは難しかったりするデメリットがあります。

対してシャープナーは5~10分で研ぐことができる点は魅力的ですが、刃の先端をえぐっているだけなのですぐに切れ味は戻ってしまうだけでなく、刃こぼれの原因にもなる点には注意が必要です。

ステンレス包丁だから砥石が良い、シャープナーが良いということはありませんが、なるべく砥石を使って研磨することをおすすめします。

また砥石について詳しく知りたい方は「【厳選】包丁向けの砥石おすすめ人気20選!選び方も徹底解説」も合わせてご覧ください。

ステンレス包丁の研ぎ方

ここからはステンレス包丁の研ぎ方について紹介していきます。

今回は砥石を使った方法とシャープナーを使った方法の2種類を解説するので、気になる方からご覧ください。

砥石を使った方法

まずは砥石を使ったステンレス包丁の研ぎ方を紹介していきます。

両刃包丁の場合の手順は以下の通りです。

- 砥石を水に10~15分浸す

- 砥石に対して包丁を45度の角度に置き、刃を砥石から15度ほど浮かせて設置する

- そのまま押すときに力を入れ、引く時に力を抜いて4~5箇所に分けて10回ほど研ぐ

- 裏面をさわって”バリ”があるか確認し表は完了

- 裏面を1と同じようにセットし、表とは反対に押す時に力を抜き、引く時に力を入れる

- 4~5箇所に分けて10回ほど研いだら、バリを確認

- 最後に粗い紙でバリを取ったら終了

片刃のステンレス包丁の場合は、②にて刃を砥石から15度ではなく、10円玉2枚分くらい浮かせましょう。

両刃包丁の場合は両面に刃を付ける必要があるため、より角度をつけなければいけないことが片刃、両刃の研ぐときの角度の違いとなっています。

またステンレス包丁を研ぐ際は、特に④と⑥にあるバリの確認をしっかりと行ってください。

かえりとも言われるバリは、包丁を上手に研磨できた際に削られた刃の塊が、反対の面にできるものです。

ステンレス包丁は表面が滑りやすく研ぎにくいですが、バリが発生していれば問題なく研げた証拠なので、片面を研ぎ終えた後には一度確認しましょう。

砥石を使って包丁を研ぐ時の注意点

砥石を使って包丁を研ぐ際は、適切な角度を保つことが重要です。

包丁の種類によって研ぎ角度は異なりますが、一般的に15度が目安。

また、包丁を動かす際は、刃先から根元まで一定の圧力をかけながら、一定のリズムで動かすことがコツ。

砥石は水に浸けて使用し、包丁を研ぐ面は平らに保つ必要があります。

片側だけを研ぎすぎると、刃のバランスが崩れるので注意しましょう。

また、より詳しい解説は「【初心者必見】包丁の正しい研ぎ方を紹介!長持ちさせる方法も解説!」をご覧ください。

シャープナーを使った方法

シャープナーを使った研磨の手順は以下の通りです。

- シャープナーに水を貯める

- 荒い目で10回引きながら研ぐ

- 仕上げ目で5回引きながら研ぐ

このように使用方法は非常にシンプルで、窪みに包丁を入れて引くだけで研げます。

シャープナーを使う場合は、手順が簡単なぶん、油断して怪我をしやすいとも言われています。

特に、包丁を引き切る際に机に刃をぶつけたり、怪我してしまったりしないように注意しましょう。

シャープナーを使って包丁を研ぐ時の注意点

シャープナーを使って包丁を研ぐ際は、シャープナーの種類によって使い方が異なるので、説明書をよく読んで使用することが大切です。

多くのシャープナーは、包丁を数回通すだけで研げますが、力の入れ方や角度に注意が必要。

また、シャープナーのローラー部分に食材の汁や水分が付着すると、汚れが付いて包丁を傷つける原因になるので、使用後は汚れを拭き取りましょう。

シャープナーは便利な道具ですが、砥石ほど細かな調整はできないので、定期的に砥石で研ぐことをおすすめします。

シャープナーの詳しい説明は「シャープナーを使った包丁の研ぎ方を完全解説!おすすめ商品3選も紹介」をご覧ください。

ステンレス包丁の取り扱いと保管方法

ステンレス包丁は研ぐだけで長持ちするだけではありません。

適切に取り扱いと保管をすることで、長く快適に使うことができます。

使用後の手入れ、安全な保管方法、錆や損傷の防ぎ方など、日頃のメンテナンスが大切です。

ここでは、ステンレス包丁を長持ちさせるための取り扱いと保管方法について詳しく解説します。

使用後の手入れと注意点

ステンレス包丁は使用後、できるだけ早く洗浄し、水分を拭き取ることが重要です。

食材の酸や水分が付いたままだと、錆の原因になるので、洗浄には中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で優しく汚れを落とします。

洗浄後は、十分に乾燥させてから収納しましょう。

また、硬いものを切る際は、まな板を必ず使用し、包丁の刃を直接硬い表面に当てないよう注意が必要です。

安全な保管方法

ステンレス包丁を安全に保管するには、専用の包丁ケースや包丁スタンドを使うのが効果的です。

包丁を重ねて保管すると、刃同士が接触して傷つく原因になるので避けましょう。

包丁スタンドを使う場合は、刃の部分が触れないように注意が必要です。

また、包丁を置く際は、刃先を下に向けて置くのではなく、横向きに寝かせて保管するのがおすすめ。

子供の手の届かない、安全な場所に保管することも忘れずに。

錆や損傷の防ぎ方

ステンレス包丁は、錆びにくい素材ですが、完全に錆を防ぐことはできません。

錆や損傷を防ぐには、使用後の手入れと適切な保管が大切です。

また、長期間使用しない場合は、刃の部分に食用油を薄く塗っておくと、錆の発生を抑えられます。

包丁を湿気の多い場所に保管すると、錆が発生しやすくなるので、湿気の少ない場所で保管しましょう。

さらに、定期的に刃の状態をチェックし、欠けや錆を見つけたら早めに対処することが損傷を防ぐ秘訣です。

ステンレス包丁の研ぎ方でよくある疑問

ここからはステンレス包丁の研ぎ方でよくある疑問について解消していきます。

今回紹介する疑問は以下の通りです。

- 素材によって研ぎ方に違いはあるの?

- ステンレス包丁に適した砥石は?

- 研ぐ以外で包丁を長持ちさせる方法は?

- なぜステンレス包丁は研ぎにくいと言われる?

では1つずつ見ていきましょう。

素材によって研ぎ方に違いはあるの?

包丁の素材によって研ぎ方の違いはないため、鋼包丁でもステンレス包丁でも同じ手順で研ぐことができます。

ただセラミック包丁の場合は、研ぎ方は同じもののダイヤモンド砥石を使用する必要があります。

ダイヤモンド砥石とは、非常に硬く研磨力のある砥石で、硬く滑りやすいセラミック包丁でも研ぐことが可能です。

ダイヤモンド砥石について知りたい方は「【2023年】人気のダイヤモンド砥石おすすめ13選!選び方も紹介」をご覧ください。

ステンレス包丁に適した砥石は?

どのような砥石でもステンレス包丁を研ぐことができます。

ただ、ステンレス包丁は柔らかく粘り強い性質を持つことから、硬い砥石だと傷付いたり負担がかかったりするため、柔らかい砥石を選ぶと良いでしょう。

柔らかい砥石にも様々ありますが、一般的な砥石の中でもレジノイド製法やマグネシア製法のものがおすすめです。

ちなみに砥石の製法には大きく分けて3種類あり、それぞれの特徴が以下の通りとなっています。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| ビトリファイド製法 | 高温で焼き固めるため結合力が高く、粒子が硬い |

| レジノイド製法 | 熱硬化性樹脂を使い低温で固める |

| マグネシア製法 | マグネシアセメントを用いて固める |

ビトリファイド製法が最も硬く研磨力に優れていますが、その分刃への負荷が強いです。

またダイヤモンド砥石のように強すぎる研磨力を持つ砥石はステンレス包丁にあまり向いてないと言えます。

そのためレジノイドやマグネシア製法の砥石を優先的にチェックしてみてください。

研ぐ以外で包丁を長持ちさせる方法は?

包丁を長持ちさせるには、以下の方法がおすすめです。

- 直火で炙らない

- 冷凍した食材のように硬いものは切らない

- 食洗機や漂白剤を使わない

- まな板は木材だと良い

この中でも、特に注意してほしいのが、食洗器を使わないこと。

ステンレス包丁は錆に強いという理由から「食洗機も問題ないのでは?」と考える方もいますが、錆びてしまう可能性もあったり、包丁自体に負荷をかけてしまったりするため避けましょう。

また、特に多いのは食洗機の利用後に、ステンレス包丁を食洗機内に放置してしまうことです。

錆に強いステンレス包丁であっても、湿度の高い食洗機内に長時間放置されると錆びてしまいます。

錆びにくいからとって、雑に扱わないようにしてください。

なぜステンレス包丁は「研ぎにくい」と言われる?

ステンレス包丁には錆を防ぐためのクロムや、粘り強さを出すモリブデンといった成分が含まれています。

これらの成分が刃の表面をコーティングのように滑りやすくするため、砥石がかりにくく、鋼の包丁に比べて研ぎにくいと感じられることがあります。

しかし、研げた証拠である「バリ(かえり)」の発生をしっかり確認しながら行えば、問題なく研ぐことが可能です。

包丁はどこで買うのがおすすめ?

野菜を切るのならば薄刃包丁や菜切り包丁、魚を捌くのであれば出刃包丁、包丁を買うときは、それぞれの用途に合わせて選ぶことがポイントです。

KOHNOは、創業140年以上の歴史が紡ぐ確かな目利と、あらゆる種類や分類の包丁が揃っているので、用途に合わせて選ぶことが出来ます。

今なら商品によってはお得な20%オフになっているので、食器や包丁をお買い求めの方は今すぐ下記からクリック!

KOHNOの包丁を詳しく知る!ステンレス包丁の研ぎ方を押さえて実践してみよう!

いかがでしたでしょうか。

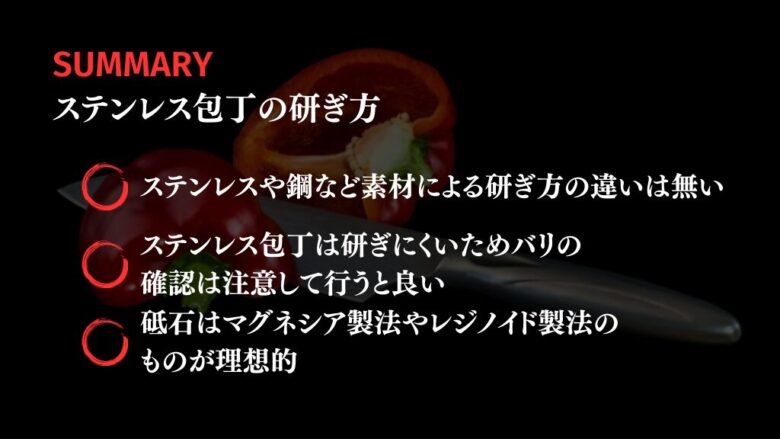

本記事の要点をまとめる以下の通りです。

- ステンレスや鋼など素材による研ぎ方の違いは無い

- ステンレス包丁は研ぎにくいためバリの確認は注意して行うと良い

- 砥石はマグネシア製法やレジノイド製法のものが理想的

ステンレス包丁特有の研ぎ方はありませんが、研ぎにくい素材だからこそ注意すべきポイントはあります。

ぜひ本記事で解説した要点を押さえて、ステンレス包丁を研いでいきましょう。

またステンレス包丁について詳しく知りたい方は「ステンレス包丁のおすすめ人気17選!お手入れや研ぎ方もご紹介」を合わせてご覧ください。

コメント