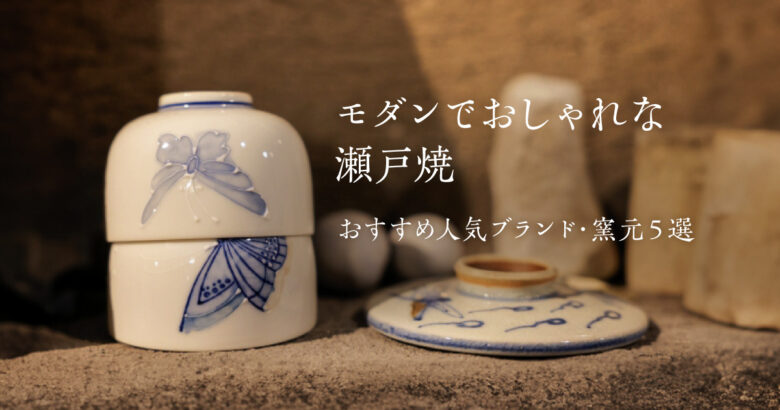

瀬戸焼は、1000年を超える長い歴史を持つ焼きものです。

一般的に陶磁器の総称とされている「せともの」の名前の由来にもなっています。

本記事では、そんな瀬戸焼の魅力に迫りつつ、おすすめ人気ブランド・作家をご紹介します!

おしゃれな瀬戸焼を探している方はぜひ参考にしてください。

鮨由う 板前 上田流華

10代から飲食店に携わり、居酒屋オーナーと経営していたが、店が5年で閉店。

開業を夢に高級店の鮨屋で知識を学びたいと思いから2019年、仕込みのアルバイトとして鮨由うに入社。

朝一番に店に入り、仕込みの準備をしたり若手職人のイベントで寿司を握る。

続きはこちら

働く上で大切にしている事は妥協しない事、時間を見ながら仕事する事、綺麗な仕事をする事だが、1番はお客様を楽しませる事。

尾崎大将の隣に立ち、スムーズにサポートしながら裏の仕事を見つつ、自身の仕事をこなす。

瀬戸焼とは?

瀬戸焼は、愛知県瀬戸市を中心とした地域で作られている陶磁器です。

瀬戸で焼き物作りがはじまったのは、今から1000年以上も前に遡る平安時代の中期です。

2017年には「日本六古窯」として常滑焼(とこなめやき)・信楽焼(しがらきやき)・丹波焼・備前、越前焼とともに、日本遺産に認定されており、日本屈指の一大窯業地となっています。

また、陶磁器全般を指す「せともの」という言葉がありますが、これは「瀬戸焼」から生まれた言葉です。

これは、瀬戸が長い歴史を誇る焼きもの一大産地であるうえ、暮らしの中の道具としてなくてはならない食器や、芸術品をはじめ、多種多様な製品を生産してきたためでしょう。

瀬戸焼=せとものは、美濃焼・有田焼とともに「日本三大陶磁器」にも数えられ、現在においても新しい焼きものを次々と生み出しています。

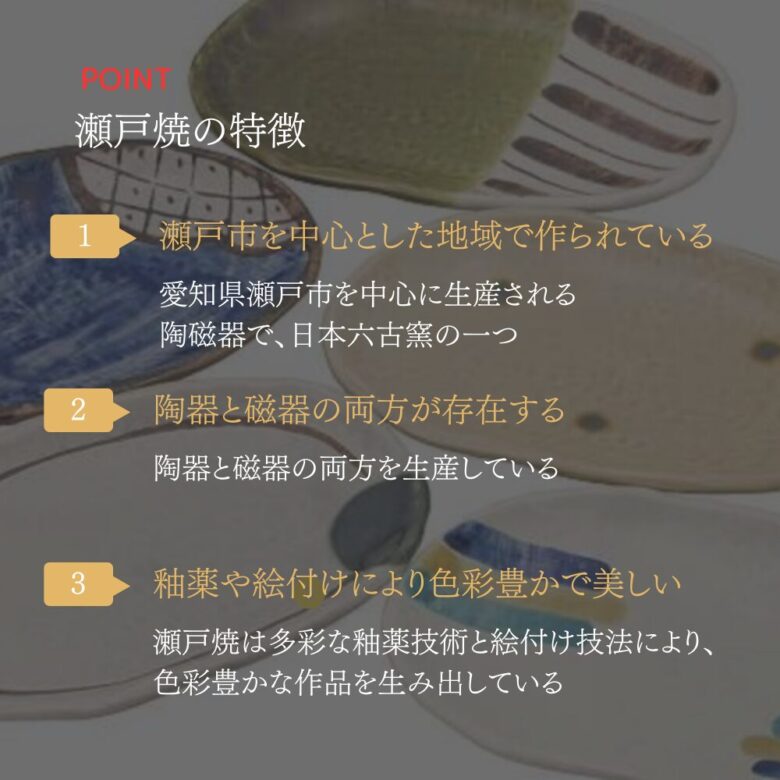

瀬戸焼の魅力と特徴

日本には数多くの焼きものが存在しますが、どの焼きものにもそれぞれの特徴があります。

瀬戸焼の主な特徴・魅力をまとめてみましょう。

- 愛知県瀬戸市を中心とした地域で作られている陶磁器

- 陶器と磁器の両方が存在する

- 釉薬や絵付けによる色彩豊かな美しい焼きもの

愛知県瀬戸市を中心とした地域で作られている陶磁器

瀬戸焼は、愛知県瀬戸市を中心に生産される陶磁器で、日本六古窯の一つに数えられます。

平安時代後期から生産が始まり、約1000年の歴史を持ちます。

瀬戸市周辺には良質な陶土や陶石が豊富に存在し、窯業に適した自然環境が整っていたことから、日本最大級の窯業地として発展しました。

「せともの」という陶磁器全般を指す言葉が生まれるほど、日本の陶磁器文化に大きな影響を与えてきました。

現在も瀬戸市内には多くの窯元や陶芸家が活動しており、伝統を守りながら新しい作品を生み出し続けています。

陶器と磁器の両方が存在する

瀬戸焼の大きな特徴は、陶器と磁器の両方を生産している点にあります。

陶器は温かみのある素朴な風合いが特徴で、茶陶や日用雑器として親しまれてきました。

一方、磁器は白く滑らかな肌合いと繊細な絵付けが魅力。

この多様性により、茶道具から洋食器まで幅広い需要に応えることができ、時代のニーズに柔軟に対応してきた点が瀬戸焼の強みとなっています。

釉薬や絵付けによる色彩豊かな美しい焼きもの

瀬戸焼は多彩な釉薬技術と絵付け技法により、色彩豊かな作品を生み出してきました。

代表的な釉薬には、黄瀬戸、志野、織部などがあり、それぞれ独特の色調と質感を持ちます。

特に鉄釉、灰釉などの伝統的な釉薬は、焼成時の窯変により一点一点異なる表情を見せます。

近現代では、さらに自由な表現が加わり、伝統技法を基盤としながらも現代的な感性を取り入れた作品が生まれています。

この豊かな色彩表現が瀬戸焼の大きな魅力となっています。

瀬戸焼の歴史

瀬戸焼の起源は5世紀にまで遡ります。

この章では、瀬戸焼の歴史について紐解いていきましょう。

瀬戸焼の起源と発展(5世紀〜江戸時代)

瀬戸焼のルーツは、5世紀後半に現在の名古屋市・東山丘陵周辺で須恵器を生産していた猿投窯(さなげよう)に遡ります。

この地が窯業の発展に適していたのは、原料となる良質な粘土や珪砂を含む「瀬戸層群」という地層と、燃料となる豊かな森林があったためです。

12世紀の終わり頃には、当時国内で唯一の施釉陶器の生産地として「古瀬戸」の製造が始まり、四耳壺(しじこ)や瓶子(へいし)などが作られました。

近代化と現代の瀬戸焼(19世紀〜現在)

19世紀に入ると磁器の生産もはじまり、万国博覧会への出品やアメリカへの輸出など、海外との交流も盛んになります。

こうして、「せともの」の名は日本のみならず、海外にも広く知られるようになったのです。

現在も、瀬戸焼は、時代の変化とともに移り変わっていくライフスタイルに対応して、お皿、マグカップなどの食器をはじめとする多種多様な製品を生み出し続けています。

おしゃれでモダンな瀬戸焼のおすすめ人気ブランド・作家5選!

たくさんの作品がある瀬戸焼の中でも、おしゃれでモダンなデザインのおすすめブランド・作家を5選紹介します。

まとめると次のとおりです。

- SUIYO 穴山大輔さん・穴山文香さん

- 喜多窯 霞仙 加藤 裕重さん

- 更紗窯 長江哲男さん

- 工房楷 佐藤愛子さん

- galleryもゆ 野村晃子さん

1つずつ見ていきましょう。

1. SUIYO 穴山大輔さん・穴山文香さん

「翠窯(すいよう)」は、中国官窯(中国宮廷で用いる陶磁器を制作していた政府の窯)への強い憧れから穴山大輔さん、穴山文香さんご夫婦により、2013年に開窯されました。

2023年には10周年を迎え、「SUIYO」としてリニューアルしています。

コンセプトを‟Beyond the classic”として、師である「古典」を超えて自らを進化させ、新たな古典になることを指針として掲げています。

文香さんが絵柄を描き、大輔さんが型を彫り上げて、確かな技術と個性的なセンスで1つひとつ丁寧に共同作業されています。

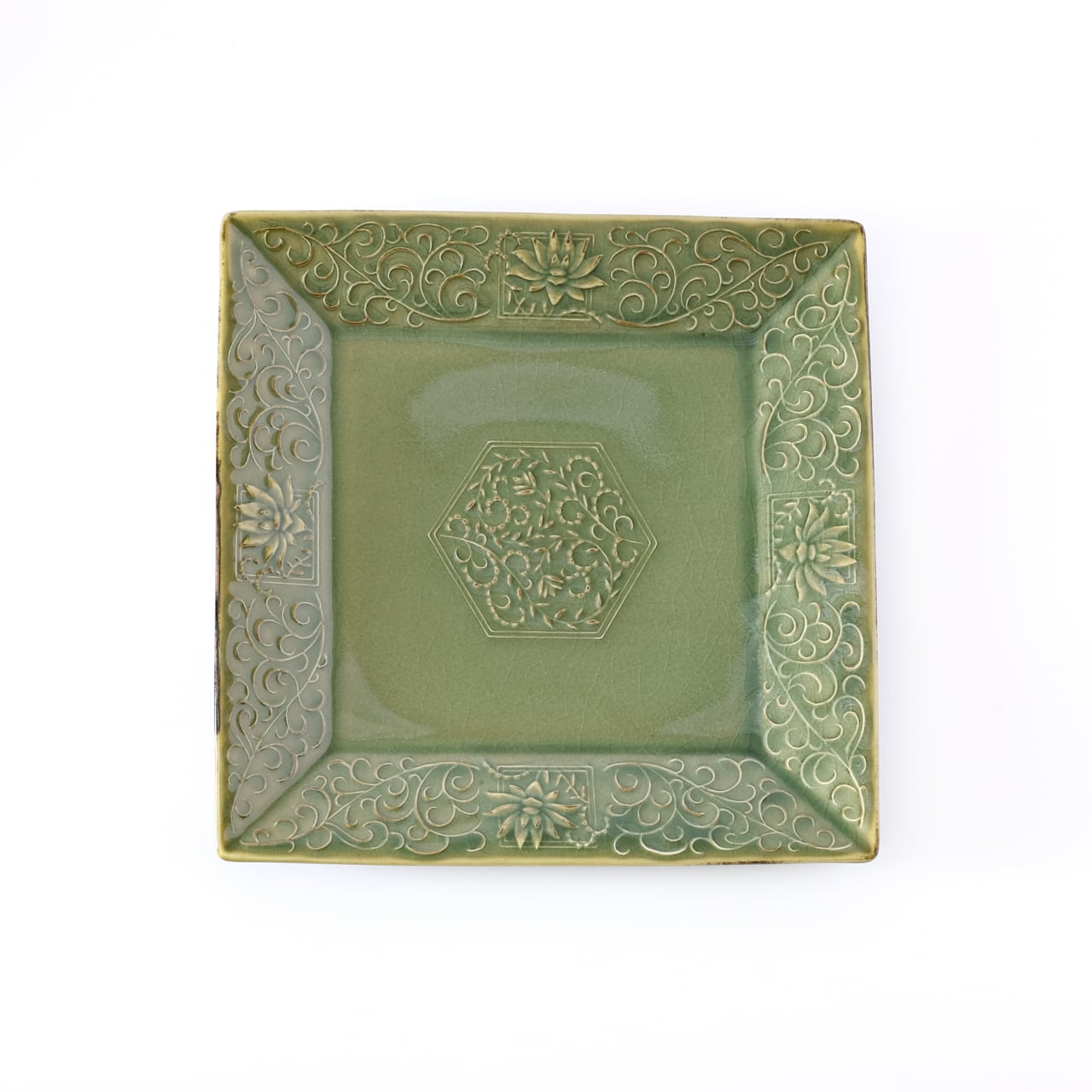

陽刻 フレーム L 青磁

こちらの「陽刻」シリーズのプレートは、手描きの絵をそのまま彫った石膏型から生まれました。

スクエアは、額縁の中の絵を完成させるような感覚でおしゃれに盛り付け出来ます。

2〜3人分の料理をのせたり、サラダやメインディッシュ、パンやパスタなどをワンプレートで楽しむのもおすすめです。

西洋絵画をベースにした繊細な模様と透けるようなグリーンの美しい色合いが魅力的な一枚です。

2. 喜多窯 霞仙 加藤 裕重さん

瀬戸市赤津町にある「喜多窯 霞仙」は、現在は12代 加藤 裕重さんが当主となっており、360年以上の歴史と伝統を誇る由緒ある窯元です。

尾張徳川家の御用窯の1つ、加藤唐三郎家より分家した家祖である加藤彦九郎景久により開窯しました。

古くから受け継がれてきた伝統的な技法や釉薬、瀬戸の良質な陶土を用いて、毎日の暮らしに寄り添い、気持ち豊かに過ごせるような器を丁寧に制作しています。

フリーカップ/織部×鉄

織部×鉄釉のグラデーションが素敵なフリーカップです。

アイスでもホットでも、お茶、コーヒー、お酒などさまざまな飲み物に使えます。

釉だまりによる濃淡が味わい深く、下部の鉄釉のクールさと相まってセンスのよいバランス感を楽しめます。

しっくりと手に馴染み、手しごとのぬくもりが感じられる作品です。

3. 更紗窯 長江哲男さん

更紗窯の陶芸家・長江哲男さんは、瀬戸生まれ瀬戸育ちの生粋の瀬戸人です。

「練り込み」「練り上げ」の技法を使って生み出される珍しい作品は、繊細でありながら流動的な面白さがあります。

お皿、カップなどの食器から、花器、水指なども手掛けており、多種多様な色彩とデザインが楽しめるでしょう。

練込ぐい呑

自らも日本酒を趣味とされる長江さんならではの「ぐい呑みです」。

数種類の色のついた土を練り込むことで生地に模様を作る「練り込み」の技法で作られています。

釉薬や絵付けとは違った魅力を持つユニークな作品です。

緻密でありながらも遊び心のある表情を眺めながら、美味しいお酒を楽しんでみませんか?

4. 工房楷 佐藤愛子

2011年に開窯した工房楷の佐藤愛子さんは、ご主人の佐藤正徳さんと共に、陶磁器の器やアクセサリーを制作しています。

先ほどご紹介した長江さんと同様に「練り込み」の技法を使った個性的な作品が楽しめます。

美しい色彩と優しいフォルムが織りなす曲線の連鎖や、お菓子のようなふんわりした可愛らしさが魅力的です。

さまざまなデザインのユニークな作品を楽しめるでしょう。

桃色花器

丸みのあるフォルムが愛らしく美しい一輪挿しです。

こちらの作品は練り上げ技法は用いず、ロクロを使って制作されています。

桃色の釉薬を施した、しっとりとした艶のある質感です。

手のひらサイズで、お気に入りの花をより可愛らしく魅せてくれるでしょう。

5. galleryもゆ 野村晃子さん

陶芸作家の野村晃子さんがオーナーを務める「galleryもゆ」は、常設作家とオーナーセレクト作家の作品を紹介している古民家ギャラリーです。

野村さんの作品は、さまざまな花をモチーフにした華やかさが魅力でしょう。

白い泥で花びらを描いたり、スポイドで泥を絞り出して輪郭を描く「いっちん」という技法を使っています。

花柄ポット 新緑

紫陽花のような色彩が美しい花柄のポットです。

いっちん技法による水彩画のような透明感のある濃淡と立体感が魅力的です。

繊細で華やかな作品は、ティータイムを明るく彩ってくれるでしょう。

おしゃれな瀬戸焼を使って食卓を華やかに演出しましょう!

いかがでしたか?

おしゃれでモダンな瀬戸焼のおすすめ窯元・ブランドをご紹介してきました。

本記事で大切なポイントをまとめると次のとおりです。

- 愛知県瀬戸市を中心とした地域で作られている陶磁器

- 陶器と磁器の両方が存在する

- 釉薬や絵付けによる色彩の豊かさが楽しめる

- おすすめのブランドは「SUIYO」や「喜多窯 霞仙」など

瀬戸焼は、多種多様なデザインと作家の個性が楽しめる焼きものです。

ぜひ本記事を参考に、お気に入りの瀬戸焼を見つけて彩りのある毎日を過ごしてください!

コメント