「鉈(なた)の研ぎ方が知りたい」と考えていませんか?

キャンプなどで使われる鉈ですが、切れ味を保つためには定期的に研ぐ必要があります。

そこで本記事では鉈の研ぎ方について詳しく解説していきます。

鉈を研ぐには砥石やハンディーストーンが使われます。それぞれの研ぎ方を紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

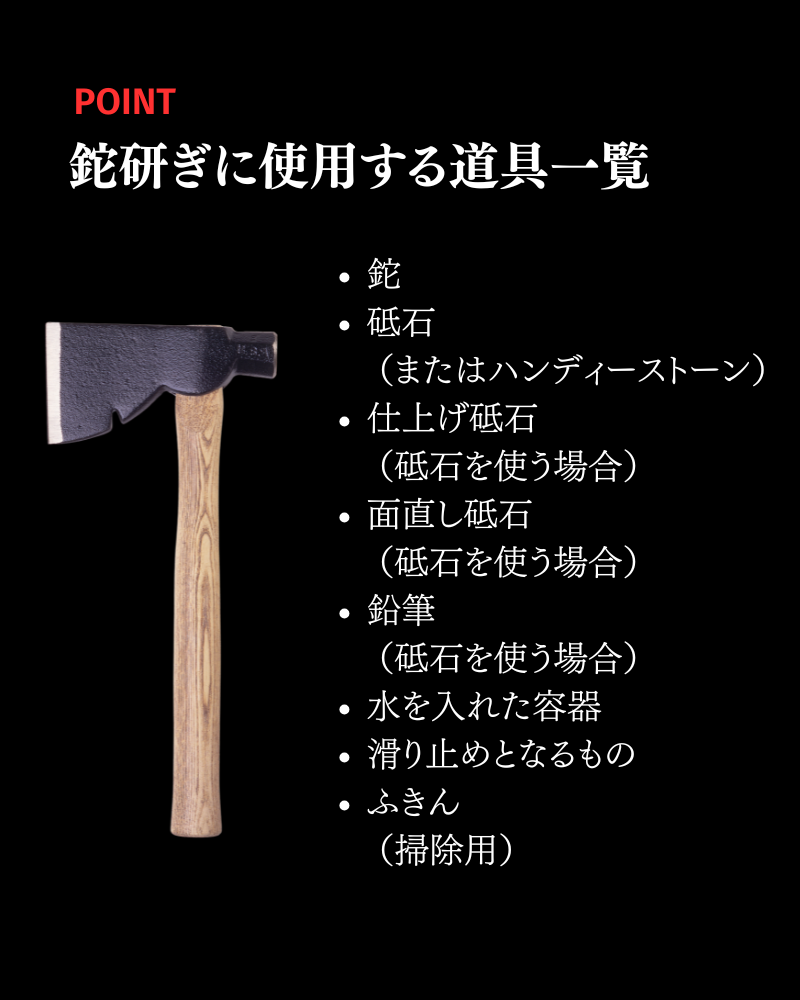

鉈を研ぐときに用意する道具

では早速、鉈を研ぐ際に準備する道具を紹介していきます。

用意する道具は以下の通りです。

- 鉈

- 砥石(またはハンディーストーン)

- 仕上げ砥石(砥石を使う場合)

- 面直し砥石(砥石を使う場合)

- 鉛筆(砥石を使う場合)

- 水を入れた容器

- 滑り止めとなるもの

- ふきん(掃除用)

鉈を研ぐには砥石かハンディーストーンを使用しますが、ハンディーストーンを用意する場合は包丁ではなく、ハンディーストーン自体を動かすため滑り止めとなるものは必要ありません。

滑り止めとなるものは砥石台や滑り止めマット、もしくはふきんでも代用できます。

本記事では砥石とハンディーストーン、それぞれの研ぎ方を紹介するので、興味のある方からご覧ください。

また各用具については実際に使う場面で、実際に詳しく解説していきます。

砥石の種類

砥石には面の粗さによって呼び方や使用目的が異なっており、簡単に分けると以下の通りです。

| 種類名 | 特徴 |

|---|---|

| 荒砥石 | 非常に粗い砥石のため、刃こぼれにも対応している |

| 中砥石 | 一般的で使いやすく、落ちた切れ味を戻す際に使われる |

| 仕上げ砥石 | 中砥石で研いだ後に、より刃を綺麗に仕上げられる |

一般的には中砥石で切れ味を高めて、仕上げ砥石で磨き上げる場合が多いです。

また上記とは別に砥石を綺麗にするためのメンテナンス用道具として、面直し砥石があります。

砥石について興味がある方は包丁用ではありますが「【厳選】包丁向けの砥石おすすめ人気20選!選び方も徹底解説」でより詳しく解説しているので、ぜひ合わせてご覧ください。

鉈の研ぎに使う砥石の番手選び

鉈を効果的に研ぐためには、適切な番手(粒度)の砥石を選ぶことが重要です。

番手は数字が大きいほど細かい粒子で構成され、より滑らかな仕上がりになります。

鉈のような厚みのある刃物には、一般的な包丁より粗めの砥石が適していることが多いです。

初めて鉈を研ぐ場合は、以下の組み合わせがおすすめです。

- 荒砥石:#220程度(大きな刃こぼれがある場合)

- 中砥石:#1000程度(主に使用する砥石)

- 仕上げ砥石:#8000程度(切れ味を最終的に高める)

砥石を使った鉈の研ぎ方

ではまず砥石を使った鉈の研ぎ方を紹介していきます。

今回紹介する手順は以下の通りです。

- 砥石を水に浸す

- 砥石を固定する

- 実際に研ぐ

- 反対の面を研ぐ

- 仕上げを確認する

では早速見ていきましょう。

砥石を水に浸す

まずは砥石を10~15分ほど水に浸し、ブクブクとした気泡が出なくなるまで置いておきます。

水に浸すことで砥石に水分が含まれ、研ぐ際の滑りが良くなったり、摩擦熱を吸収してくれたりするため使用前に必ず行いましょう。

浸す際は砥石が全て水に浸かるようにして、まんべんなく水を行き渡らせます。

また使い終わった水は、後ほど砥石が乾いてきた際に水を追加するために使うため、そのまま置いておくと便利です。

砥石を固定する

水に浸し終わったら砥石を固定していきます。

理想は砥石台を用いることですが、砥石の下に滑り止めマットやふきんなどを置いて、研いでいる最中にズレないようにしましょう。

砥石がズレると怪我に繋がるため、研ぐ前には砥石が固定されているかを必ず確認してください。

実際に研ぐ

砥石の準備が完了したら、実際に研いでいきましょう。

研ぐ手順は以下の通りです。

- 砥石に対して鉈を45度の角度で設置する

- 実際に切れる部分である‟切刃”を砥石に密着させる

- 鉈を持っていない手の指で研ぐ部分を押さえる

- 4~5箇所に分け20回ほど往復させて研ぐ

- バリを確認する

2の切刃を密着させる際は、峰が10円玉1~2枚ほど砥石から浮いていれば正しく設置できている証です。

また鉈を持つ手は、持ち手である柄ではなく鉈の平(ひら)を持つことで、重い鉈でも扱いやすくなります。

研いでいる最中に滑りが悪くなってきたら、刃を押さえている指に水を付けて、刃の滑りを良くしましょう。

各箇所20回ほど往復して研ぎ終わったら、研ぎかすであるバリを確認してください。

‟バリ”は‟かえり”とも呼ばれており、刃を研ぐことで削られた鉄の塊で、しっかりと研ぐことができれば刃先に付着します。

バリの確認には刃の裏面を指で優しくなぞり、引っ掛かりがあればバリがある証拠です。

バリがあればしっかりと研げていますが、無ければ一部分だけ研ぎ直すと刃のバランスが悪くなるため、再度全体的に研ぎ直しましょう。

鉈の研ぎ角度について

鉈の研ぎ角度は用途によって異なりますが、適切な角度を保つことで切れ味と耐久性のバランスを取ることができます。

一般的には、30°程度傾けるようにしましょう。

研ぎ角度を正確に保つためのコツとして、10円玉1~2枚の厚みを砥石と刃の峰の間に想定する方法があります。

または専用の角度ガイドを使用すると、より正確に角度を維持できます。

一度決めた角度は維持し続けることが大切です。研ぐたびに角度が変わると、刃先の形状が不安定になり切れ味が落ちてしまいます。

反対の面を研ぐ

表面を研ぎ終えたら反対の面を研ぎましょう。

両刃の鉈の場合は、先ほど紹介した表面と同様の手順で研げば問題ありません。

裏面を研ぎ終わったら、同様の手順で仕上げ砥石を使って表裏を再度研ぎましょう。

片刃の鉈の場合は、表面を仕上げ砥石で再度研ぎ直した後に、裏面を研ぐ‟裏押し”と呼ばれる作業に入ります。

裏押しとは、名前の通り刃の裏面を押す作業で、見た目が綺麗になったり、切った対象がひっつきにくくなったりすることがメリットです。

裏押しをするときは、刃の裏面を砥石にペタっと付け、表面を研ぐように反対の手の指で研ぐ場所を押さえ、4~5箇所に分けて10往復ほどしていきます。

裏押し時は、綺麗に仕上げ、必要以上に刃を研がないためにも仕上げ砥石を使用してください。

片刃と両刃の鉈の研ぎ方の違い

鉈には片刃と両刃の2種類があり、それぞれ研ぎ方が異なります。

正しい方法で研ぐことで、最適な切れ味を引き出せます。

- 表と裏の両面を同じ角度(通常30°~35°)で研ぐ

- 両面とも同じ回数研ぐことで刃のバランスを保つ

- 仕上げも両面均等に行う

- 刃がついている面(表面)を30°~35°の角度で研ぐ

- 裏面は「裏押し」と呼ばれる平研ぎを行う

- 裏面を砥石に対して水平に当てる

- 強く押し付けず、軽い力で数回擦る

- 表面の仕上げを十分に行った後に裏押しを行う

片刃鉈の裏押しのポイントは、以下の通りです。

- 裏面を研ぎすぎると刃が湾曲する原因になるため注意

- 裏面はバリを取る程度の軽い研ぎにとどめる

- 表面より細かい番手の砥石を使用するのが理想的

剣鉈など特殊な形状の鉈は、刃の湾曲に合わせて砥石を動かす必要があります。

直線的ではなく、刃の形状に沿って研ぐことを心がけましょう。

仕上げを確認する

両面研いだらバリが取れているか確認してください。

軽く手で触ってみて、引っかかりが無ければバリが取れている証拠です。

バリがあると切れ味が落ちてしまうため、終了前には必ず確認しましょう。

砥石のメンテナンスを行う

研ぎ終わったら砥石のメンテナスも行いましょう。

使った砥石に鉛筆で適当に線を書き、水に浸しておいた面直し砥石を使って研いでいきます。

鉛筆の線が消えない部分は凹んでいる証拠のため、線が消えるまで研ぎましょう。

研ぎ終わったら砥石や用具を乾かして、ふきんなどで周りを掃除すれば、砥石を使った鉈研ぎは一通り終了です。

また「【保存版】砥石の使い方を完全解説!おすすめの面直し砥石も紹介」では砥石の使い方や、おすすめの面直し砥石についても記載してあるので、ぜひ合わせてご覧ください。

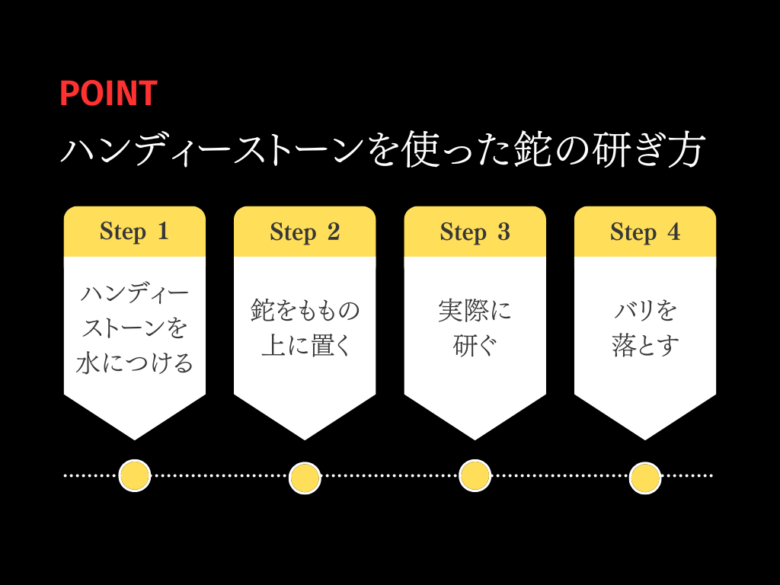

ハンディーストーンを使った鉈の研ぎ方

次にハンディーストーンを使った鉈の研ぎ方を紹介していきます。

ハンディーストーンは砥石に比べて非常に手軽に鉈を研げるため、出先などで鉈を研ぎたい方はぜひ参考にしてください。

手順は以下の通りです。

- ハンディーストーンを水につける

- 鉈をももの上に置く

- 実際に研ぐ

- バリを落とす

では1つずつ詳しく見ていきましょう。

ハンディーストーンを水につける

まずハンディーストーンを水に付けましょう。

長時間浸しておく必要はなく、さっと水気を持つ程度で問題ありません。

鉈をももの上に置く

次に鉈を固定していきます。

ハンディーストーンを使って鉈を研ぐ際は、椅子に座った状態でももの上に、鉈の刃を上向きにして置きましょう。

刃の角度は地面に対して30度ほどにして、鉈がズレないようにしてください。

実際に研ぐ

鉈を固定できたら、実際に研いでいきます。

ハンディーストーンを地面と平行になるようにして、鉈の刃を根本から刃の先端である切っ先まで30回ほど往復させて研ぎましょう。

研ぐ際は力を入れすぎずに、ハンディーストーンを軽く滑らせるように使ってください。

研いだら裏面から刃を触り、引っ掛かりであるバリを確認できたら、しっかりと研げています。

両刃の場合は、刃を反対方向に倒して同様に研いでバリを確認してください。

怪我に注意して使う

ハンディーストーンは非常に便利な道具のため、乱雑に扱いがちです。

そのため研ぐ最中に誤って手を切ってしまう可能性が高いため、注意して使いましょう。

バリを落とす

最後にバリができている側に対して、ハンディーストーンを使って2回ほど軽く研ぎます。

研げたらバリが取れているか触って確認し、つるつると引っかかりが無ければ終了です。

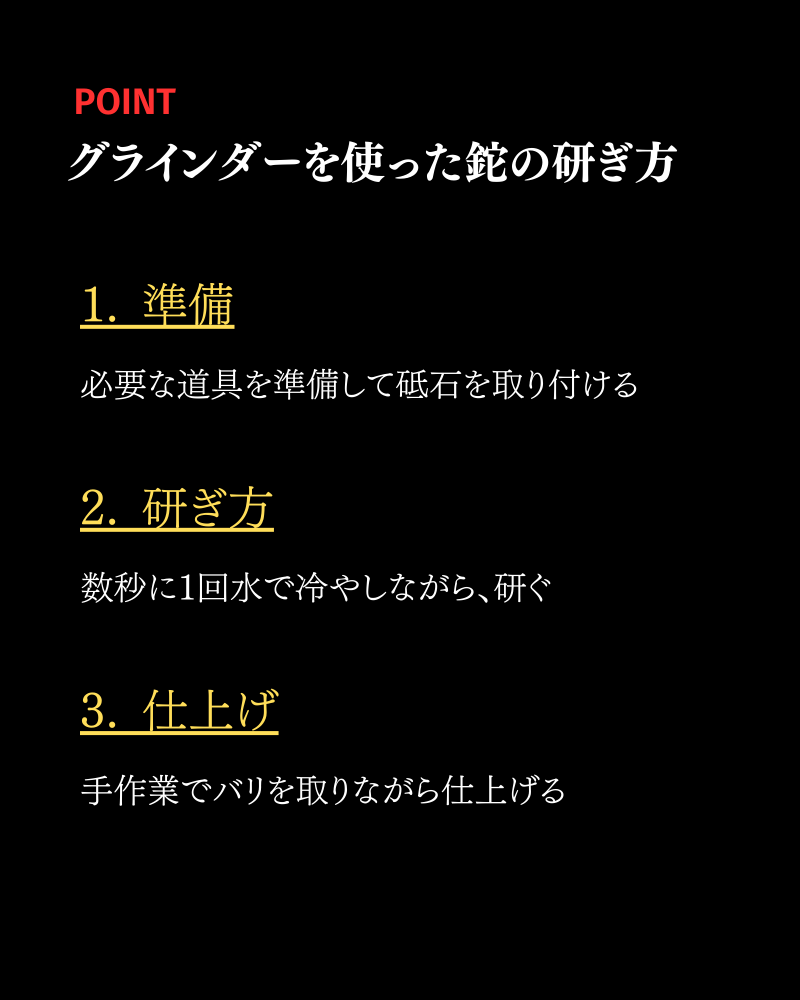

グラインダーを使った鉈の研ぎ方

電動グラインダーを使うと短時間で効率的に鉈を研ぐことができますが、熱の発生や研ぎすぎのリスクがあるため、正しい知識と技術が必要です。

グラインダーを使うメリット・デメリット

- 短時間で研げる

- 大きな刃こぼれも簡単に修復できる

- 多くの刃物を連続して研ぐのに適している

グラインダーでの研ぎ方の手順

- 準備

- 保護メガネと手袋を着用する

- 適切な研削砥石を取り付ける

- 水を入れた容器を近くに置く(刃の冷却用)

- 研ぎ方

- グラインダーを始動し、安定した回転を待つ

- 鉈を適切な角度(30°前後)で砥石に軽く当てる

- 一方向に動かし、同じ場所に留まらないよう注意

- 数秒ごとに水に浸して冷却する

- 青変色が見られたら過熱のサイン、すぐに冷却

- 仕上げ

- グラインダーで荒研ぎした後は手作業で仕上げる

- #1000程度の砥石で研ぎ直し、バリを取る

- 最終的な切れ味調整は手作業で行う

上記のような手順で研ぐようにしてください。

グラインダーを使って研ぐ時の注意点

グラインダーを使って鉈を研ぐ際には、いくつかの注意点があります。

以下の注意点をよく理解しておきましょう。

- 過熱に注意:鉈が熱くなりすぎると「焼きなまし」が起こり、硬度が落ちる

- 研削量の確認:30秒ごとに進捗を確認し、研ぎすぎを防止

- 保護具の着用:必ず保護メガネと手袋を着用する

- 安定した姿勢:足場をしっかり固め、安定した状態で作業する

- 適切な照明:作業場所は明るく保ち、刃の状態が確認しやすいようにする

グラインダーは効率的ですが、初心者は砥石から始めることをお勧めします。

経験を積んだ後にグラインダーに挑戦するのが安全です。

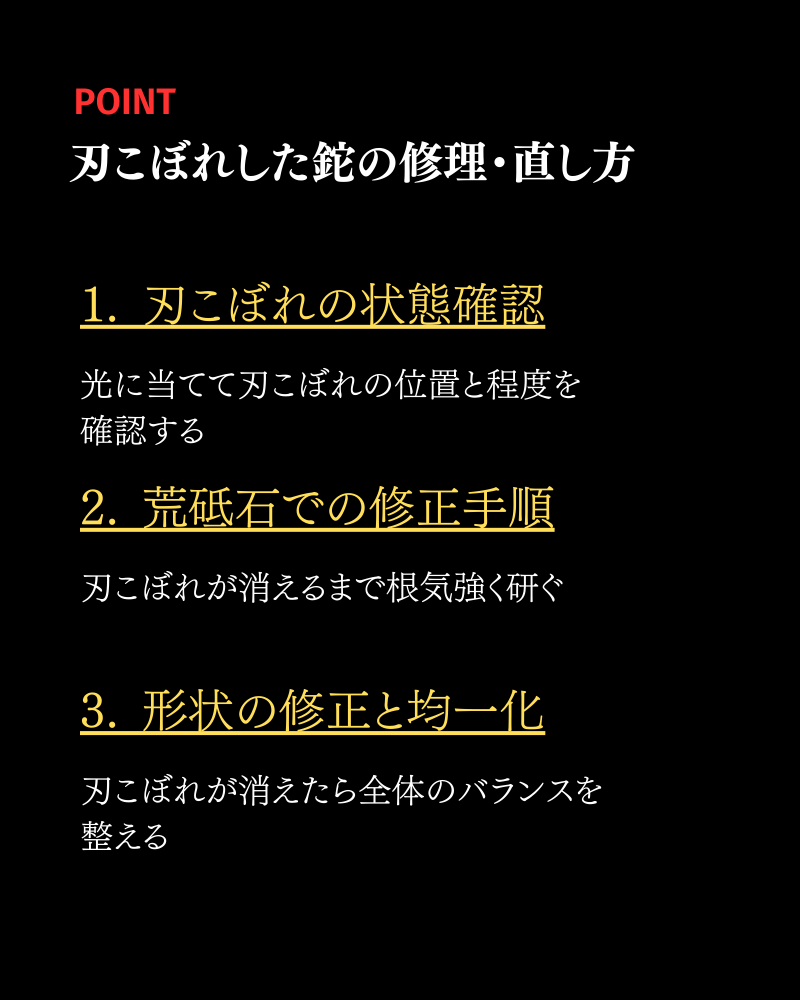

刃こぼれした鉈の修理・直し方

鉈を使っていると避けられないのが刃こぼれです。

適切な方法で修復することで、鉈の寿命を延ばし、切れ味を復活させることができます。

刃こぼれの程度別の対処法

刃こぼれした鉈は、その程度によって対処法が異なります。

詳しくは、以下を参考にしてください。

| 刃こぼれの程度 | 対処法 | 必要なもの |

|---|---|---|

| 軽微(1mm未満) | 自分で修復可能 | 荒砥石(#150~#220) |

| 中程度(1~3mm) | 自分で修復可能だが時間がかかる | 荒砥石+面直し砥石 |

| 重度(3mm以上) | プロへの依頼を検討 | ― |

荒砥石を使った刃こぼれの修復

荒砥石を使った刃こぼれの修復は、以下の手順で行うようにしましょう。

- 刃こぼれの状態確認

- 光に当てて刃こぼれの位置と程度を確認

- 触って引っかかりがある箇所をマーキング

- 荒砥石での修正手順

- 非常に粗い砥石(#150~#220)を水で十分に湿らせる

- 通常より少し立てた角度(40°程度)で研ぎ始める

- 刃こぼれ部分に集中して研ぐ

- 刃こぼれが消えるまで根気よく続ける(15~30分かかることも)

- 形状の修正と均一化

- 刃こぼれが消えたら全体のバランスを整える

- 刃の線が滑らかになるよう注意深く研ぐ

- 中砥石→仕上げ砥石の順で通常の研ぎ方に移行

鉈の研ぎ方に関する疑問

ここからは鉈の研ぎ方に関する疑問を解消していきます。

今回回答するのは以下の疑問です。

- 砥石とハンディーストーンはどちらが良い?

- どれくらいの頻度で研ぐのが良い?

- 研げているか確認する方法は?

では1つずつ見ていきましょう。

- 砥石とハンディーストーンはどちらが良い?

-

しっかりと研ぐなら砥石、短時間で研ぎたいならハンディーストーンがおすすめです。

砥石を使うと刃を均等かつ、しっかりと研ぐことができるため長期間切れ味が長持ちしますが、一回の砥ぎ作業に1時間ほどかかることもあります。

対してハンディーストーンだと1回5分ほどで終えられる一方で、刃先しか研げないため切れ味がすぐに悪くなってしまうことがデメリットです。

- どれくらいの頻度で研ぐのが良い?

-

切れ味が落ちてきたと感じたら研ぐのが良いでしょう。

ただ切れ味の良し悪しを自分で判断するのが難しい場合は、使用頻度にもよりますが2ヶ月前後に1回ほど研ぐことをおすすめします。

- 研げているか確認する方法は?

-

バリを確認してください。

バリは刃を研いだときに生まれる研ぎかすなので、研げていれば発生します。

正しい研ぎ方で鉈を研いでみよう!

いかがでしたでしょうか。

本記事の要点をまとめると以下の通りです。

- 鉈を研ぐには砥石かハンディーストーンが良い

- バリを確認して研げているかをチェックする

- 砥石とハンディーストーンどちらにも良し悪しがある

鉈を研ぐことで、切れ味が良くなり作業効率が格段に高まります。

鉈の切れ味が落ちたと感じる方は、ぜひ本記事を参考にして鉈を研いでみてください。

コメント