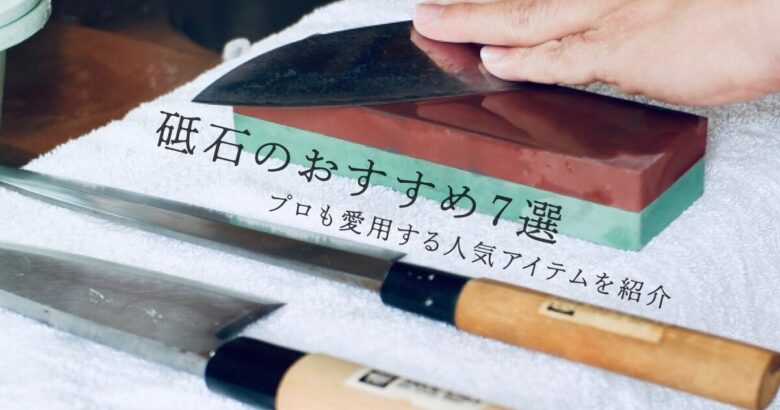

包丁は、使っているうちにだんだん切れ味が悪くなってきますが、そんな時に役立つおすすめのアイテムが砥石です。

砥石を使って包丁を研ぐことで、切れ味が復活し快適に調理できます。

本記事では、プロも愛用するおすすめの砥石を紹介するので参考にしてください。

- 砥石は大きく分けて「人造砥石」と「天然砥石」の2種類

- 砥石の番手は数字が小さいほど粒度が荒く、大きいものほど粒度が細かい

- 家庭での日々のメンテナンスで使われるのは、一般的には中砥石

- おすすめの砥石は「シャプトン 刃の黒幕」「貝印 コンビ砥石セット」など

鮨由う 尾崎 淳 大将

19歳の時に和食と出会い、23歳の時ミシュラン一つ星の『鎌倉以ず美』で鮨の奥深さを知り、鮨かねさか、神楽坂鮨りんで修業を重ねる。

続きはこちら

2016年12月、六本木に『鮨由う』をオープンし、オープン初年度にミシュラン一つ星を獲得。

技術と斬新さを追求しながら若手の育成にも力を入れ、若手が寿司を握るイベントを定期的に行っている。

TBS『ジョブチューン』を初め多くのメディアに出演。

[PR]

砥石とは?初心者が知っておくべき基本情報

包丁や刃物の切れ味が悪くなってきたとき、その解決策として「砥石」を思い浮かべる方も多いでしょう。

砥石は刃物の切れ味を復活させるための道具であり、プロの料理人から家庭の料理好きまで、多くの人に愛用されています。

しかし、初めて砥石を手にする方にとっては、種類の多さや使い方に戸惑うことも。

ここでは、砥石の基本的な情報を初心者の方にもわかりやすく解説します。

砥石の基本的な役割

砥石の最も重要な役割は、刃物の切れ味を復活させること。

使い続けることで徐々に丸くなってしまう刃先を、砥石の表面で擦ることで再び鋭く研ぎ直します。

砥石の表面には微細な砥粒(といりゅう)と呼ばれる硬い粒子が含まれており、この砥粒が刃物の表面を削ることで、新しい切れ味のよい刃先を作り出します。

また、砥石は単に切れ味を戻すだけでなく、刃物の寿命を延ばす役割も果たします。

人造砥石と天然砥石の違い

砥石は大きく分けて「人造砥石」と「天然砥石」の2種類があります。

人造砥石は、工業的に製造された砥石で、均一な品質と安定した性能が特徴です。

番手(粒度)が明確に表示されており、初心者でも選びやすいのがメリット。

また、比較的リーズナブルな価格で手に入るため、砥石デビューにはうってつけです。

一方、天然砥石は自然の岩石から切り出されたもので、日本では主に京都や和歌山、長崎、愛知などで産出されます。

長い歴史と伝統があり、仕上がりの美しさや独特の研ぎ心地を求めるプロや愛好家に支持されています。

砥石の選び方

さまざまな種類の砥石がありますが、その選び方にもコツがあります。

選び方のポイントは次の4つです。

- 番手

- 製造方法

- 包丁の素材に合わせた硬さ

- 砥石台の有無

1つずつ見ていきましょう。

1. 番手

まず砥石を選ぶうえでもっとも大切なポイントは番手です。

番手とは、砥石の粒子の荒さを示すもので、♯の後に数字を入れて表記されています。

数字が小さいほど粒度が荒く、大きいものほど粒度が細かくなっており、砥石はこの番手によって大きく3種類に分類されています。

- 荒砥石(#80~#400前後):刃こぼれや型直しに使用

- 中砥石(#1000前後):使用目的にあった刃に研ぎ直すときに使用

- 仕上げ用砥石(#2000以上):より切れ味を重視したいときに使用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

荒砥石(#80~#400前後)

3種の中でもっとも粒度が荒いのが荒砥石です。

基本的には♯200が標準でしょう。

研磨力が高いため、刃こぼれを修繕したり、厚くなった刃先を大きく削りたい時などに使われます。

中砥石(#1000前後)

中砥石は、包丁の研ぎに無くてはならない必需品で、家庭用も多く普及しています。

包丁の刃先を細かくなめらかに整え、切れ味を復活させたいときに使われます。

日々のメンテナンスで使われるのは、一般的には中砥石です。

仕上げ用砥石(#2000以上)

その名のとおり、研ぎの仕上げに使われる砥石です。

仕上げ用砥石を使うことで、より刃先を強く美しく仕上げることができるため、繊細な切れ味と鏡面のような見た目にこだわりたい場合におすすめです。

中砥石だけでも十分に切れ味は戻るため、一般家庭で日常的に使う包丁のような場合は、仕上げ用砥石を使わなくとも問題ありません。

ただ、一般家庭でも、柳刃包丁のような切れ味を重視する和包丁には、仕上げ用砥石を使うことでより快適に調理できるでしょう。

2. 製造方法

砥石の製造方法には、焼結タイプと電着タイプの2種類があります。

それぞれの特徴を見てみましょう。

焼結タイプ

焼結タイプは、ダイヤモンド粒子と結合剤を練り込み焼き固めたものです。

多くの砥石がこちらのタイプに該当し、耐久性が高く研磨力もあり、長時間使い続けられるのがメリットです。

一方、デメリットは、ダイヤモンド粒子を含んでいる層が厚いことから、やや値段が高いことでしょう。

鋼やステンレスのような比較的やわらかめの素材の包丁を研ぐのに適しています。

電着タイプ

電着タイプは、電気を使って砥石の表面にダイヤモンド粒子をつけて固めたもので、優れた研磨力が大きな利点です。

ただ、研ぎ慣れていない方は、研ぎすぎることもあるため気をつけましょう。

また、ある程度使用して研げなくなったら基本的には買い替えとなるため、ややコスパが悪いのが難点です。

気になる方は、ダイヤモンド面だけを張り替えられる商品もあるので、そちらを選べば問題ないでしょう。

電着系タイプは、セラミックやチタンのような比較的硬めの素材を使った包丁を研ぐのに適しています。

3. 包丁の素材に合わせた硬さ

包丁の素材には、ステンレス、鋼、セラミックなどさまざまなものがあります。

それぞれに刃の硬さも異なっているため、相性のよい硬さの砥石を選ぶことが大切です。

包丁の素材にあった砥石の硬さを見てみましょう。

| 包丁の素材 | 相性のよい砥石の硬さ |

|---|---|

| ステンレス | やわらかい砥石 |

| 鋼 | 切れ味にこだわるなら硬い砥石 研ぎに慣れていない方はやわらかい砥石 |

| セラミック | ダイヤモンド砥石 |

1つずつ詳しく見ていきましょう。

ステンレス包丁

ステンレス包丁は、基本的にどんな硬さの砥石でも研げますが、あえて言うならやわらかめの砥石のほうが研ぎやすいでしょう。

ステンレスはやわらかいうえ粘りが強いため、硬い砥石で研ぐと、つるつると滑って研ぎにくく感じます。

鋼包丁

鋼の包丁はステンレス包丁よりも硬く、研ぎやすいのが特徴です。

それゆえ、硬い砥石でもやわらかい砥石でも問題なく研げます。

ただ、研ぎに慣れていない初心者の方は、やわらかめの砥石のほうが比較的扱いやすいでしょう。

一方、研ぎに慣れていて、切れ味にこだわりたい方には硬い砥石をおすすめします。

セラミック

硬さが特徴のセラミック包丁は、一般的な砥石では研げません。

専門業者に依頼せず自分で研ぐ場合には、ダイヤモンド粒子を使ったダイヤモンド砥石を選びましょう。

砥石台の有無

砥石は、基本的に水に浸して使うので、むき出しままの状態で包丁を研ぐと、砥石自体が滑りやすく危険です。

そのため、砥石が動かないように固定する必要があります。

濡れた布巾やタオルなどを敷く方法もありますが、台付きの砥石を選ぶとしっかりと安定して研ぎやすくおすすめです。

砥石の滑り止めになるだけでなく、砥石が薄くなっても使いやすく割れにくくなり、高さができるため快適に作業できるでしょう。

砥石のおすすめ人気7選!家庭でも使いやすいプロ太鼓判のものも紹介

ここからは、プロも愛用するおすすめ・人気の砥石を紹介していきます。

前述の選び方をもとに厳選した7選をまとめると次のとおりです。

| 商品名 | 番手 | 製造方法 | 素材 | 砥石台の有無 |

|---|---|---|---|---|

| 1. シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 オレンジ K0702 | #1000 | 焼結タイプ | セラミックほか | あり |

| 2. 貝印 コンビ砥石セット(#400・#1000)AP0305 | #400 #1000 | 焼結タイプ | GC(本体)、ABS樹脂(台)、すべり止め部(合成ゴム) | あり |

| 3. シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 ブルーブラック #320 K0709 | #320 | 焼結タイプ | アルミナ、炭化ケイ素ほか | あり |

| 4. ナニワ研磨工業 研ぎ補助具付角砥石 かんたんとぎジョーズ QA-0221 | #1000 | 焼結タイプ | 溶融アルミナ質(砥材)、ABS(台材)、ステンレス(研ぎ補助具) | あり |

| 5. 末広(SUEHIRO) キッチンシャープニングプレート SKG-29 | #1000 | 焼結タイプ | – | あり |

| 6. 堺一文字光秀 特撰砥石 煌シリーズ 中砥石 #1000 | #1000 | 焼結タイプ | アルミナ系(研磨剤)とフェノール樹脂系(結合材)の混合、天然砥石配合 | あり |

| 7. LANSKY(ランスキー) トライストーンベンチストーン BS-TR100 | #120 #280 #1000 | 焼結・電着タイプ | ダイヤモンド、酸化アルミニウム、セラミック | あり |

1. シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 オレンジ K0702

「シャプトン 刃の黒幕 オレンジ」は、プロも愛用する定番人気シリーズの中砥石です。

少量の水で研ぐことができ手軽なうえ、荒砥石並みほどの研磨力の高さが魅力です。

しっかりと研げて十分な切れ味が復活するため、仕上げ用砥石を使わず中砥石のみで研ぐ方にもおすすめできるアイテムでしょう。

また、ケース自体が研ぎ台になるのもポイントです。

滑らずに安定して研ぐことができ、収納にも困らず便利に使えます。

商品詳細

| 商品名 | シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 オレンジ K0702 |

| 番手 | #1000 |

| 素材 | セラミックほか |

| 砥石台の有無 | あり |

2. 貝印 コンビ砥石セット(#400・#1000)AP0305

包丁メーカー貝印の、荒砥石#400と中砥石#1000が1つになった両面使いのアイテムです。

研削力があり、ステンレス包丁でも鋼の包丁でも相性よく使え研ぎやすいでしょう。

砥石台には、研ぎ汁を受ける水受けがあるため、周りを汚さずに快適に使えるのもポイントです。

また、台にはゴムリブが付いており、滑らずしっかりと安定して研げます。

商品詳細

| 商品名 | 貝印 コンビ砥石セット(#400・#1000)AP0305 |

| 番手 | #400 #1000 |

| 素材 | GC(本体)、ABS樹脂(台)、すべり止め部(合成ゴム) |

| 砥石台の有無 | あり |

3. シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 ブルーブラック #320 K0709

こちらの砥石は、人気のシャプトンの刃の黒幕シリーズのブルーブラック・荒砥石です。

小さな刃こぼれを修繕するのに適しており、包丁の刃に研ぎ目が残りにくいためきれいに仕上げやすいでしょう。

鋼の包丁や硬めの材質のステンレス包丁と相性よく使えます。

ケースは、研ぎ台としても使用できて便利です。

商品詳細

| 商品名 | シャプトン(Shapton) 刃の黒幕 ブルーブラック #320 K0709 |

| 番手 | #320 |

| 素材 | アルミナ、炭化ケイ素ほか |

| 砥石台の有無 | あり |

4. ナニワ研磨工業 研ぎ補助具付角砥石 かんたんとぎジョーズ QA-0221

「ナニワ研磨工業 かんたんとぎジョーズ」は、研ぎ台付きで安定して研げるうえ、さらに補助器具がセットになっており、研ぎの角度を一定に保つことができるのがポイントです。

研ぎに慣れていないうちは、研ぎの角度がよくわからなかったり、角度を一定にしたまま研ぐことが難しいものです。

こちらの砥石であれば、しっかりと角度を固定してくれるため初心者にもおすすめでしょう。

商品詳細

| 商品名 | ナニワ研磨工業 研ぎ補助具付角砥石 かんたんとぎジョーズ QA-0221 |

| 番手 | #1000 |

| 素材 | 溶融アルミナ質(砥材)、ABS(台材)、ステンレス(研ぎ補助具) |

| 砥石台の有無 | なし |

5. 末広(SUEHIRO) キッチンシャープニングプレート SKG-29

新潟の砥石メーカーである末広(SUEHIRO)の、珍しい円形の砥石です。

刃の角度を一定に保ちさえすれば、ジグザグ、クルクルと自由な動かし方で研げるのが魅力でしょう。

水受けトレー付きの砥石台も付属しており、周りを汚さずに作業できます。

キッチンで研ぎたい時にスピーディに研げ、手軽に使える砥石です。

商品詳細

| 商品名 | 末広(SUEHIRO) キッチンシャープニングプレート SKG-29 |

| 番手 | #1000 |

| 素材 | – |

| 砥石台の有無 | あり |

6. 堺一文字光秀 特撰砥石 煌シリーズ 中砥石 #1000

上質な研磨材を使っており、刃先をきめ細かく滑らかに整えられる砥石です。

水をかけるだけですぐに研ぎはじめられるので、水に浸けておく手間が省けるのもポイントでしょう。

標準からやや硬めの砥石で、重ねて使用しても砥石の減りが少ないため、同じ厚みのほかの砥石よりも長く使うことができます。

刃を美しく仕上げられるので、仕上げ用砥石を使わず中砥石までで研ぐ方にもおすすめです。

台付きと台無しが選べます。

商品詳細

| 商品名 | 堺一文字光秀 特撰砥石 煌シリーズ 中砥石 #1000 |

| 番手 | #1000 |

| 素材 | アルミナ系(研磨剤)とフェノール樹脂系(結合材)の混合、天然砥石配合 |

| 砥石台の有無 | あり |

7. LANSKY(ランスキー) トライストーンベンチストーン BS-TR100

「LANSKY(ランスキー) トライストーンベンチストーン 」は、ダイヤモンドストーン、酸化アルミナ砥石、セラミック砥石の3種類の砥石が1つになった三面の砥石です。

3種類の分、値段も高くなりますが、刃こぼれから日常の研ぎ、仕上げまでこれ1本で済ませることができます。

角度調節ができる台付きのため、固定しやすく便利に使えるでしょう。

商品詳細

| 商品名 | LANSKY(ランスキー) トライストーンベンチストーン BS-TR100 |

| 番手 | #120 #280 #1000 |

| 素材 | ダイヤモンド、酸化アルミニウム、セラミック |

| 砥石台の有無 | なし |

砥石の基本的な使い方

砥石を使って包丁を上手に研ぐには、正しい準備と基本的な技術が必要です。

初心者の方でも失敗せずに研げるよう、砥石の準備から正しい姿勢までをわかりやすく解説します。

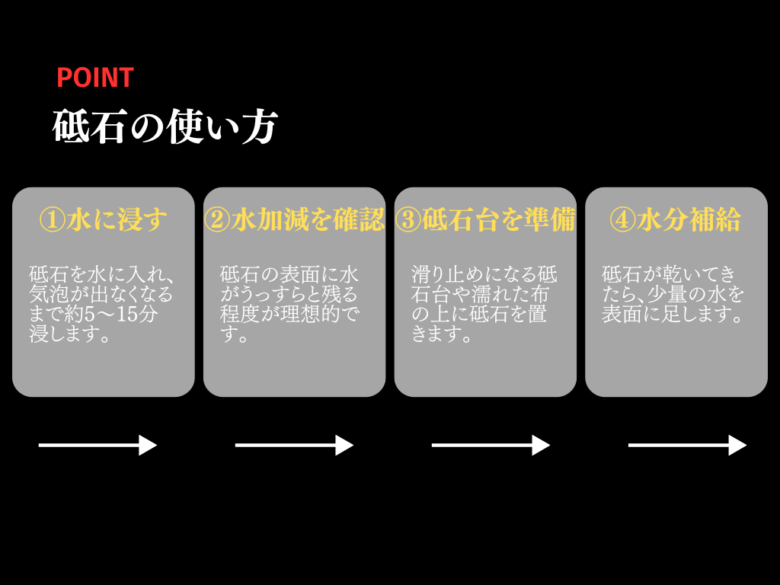

砥石の準備と水の含ませ方

水砥石は使用前に適切に水を含ませることが重要です。

以下の手順で準備しましょう。

- 水に浸す時間を守る

└ 砥石を水に入れ、気泡が出なくなるまで約5〜15分浸します。砥石のタイプによって異なるため、説明書を確認しましょう。 - 適切な水加減を確認

└ 砥石の表面に水がうっすらと残る程度が理想的です。水が多すぎると研ぎにくく、少なすぎると砥石を傷める原因になります。 - 砥石台を準備する

└ 滑り止めになる砥石台や濡れた布の上に砥石を置きます。安定した状態で研ぐことが大切です。 - 使用中の水分補給

└ 研いでいる途中で砥石が乾いてきたら、少量の水を表面に足します。スプレーボトルを用意しておくと便利です。

基本の持ち方と姿勢

正しい姿勢と包丁の持ち方は、効率的な研ぎに欠かせません。

- 安定した姿勢を保つ

└ 砥石に向かって立ち、腰を少し曲げるか、椅子に座って作業しましょう。体が安定していると一定の力で研げます。 - 包丁の持ち方

└ 包丁の柄を右手で握り、左手の指は刃の背に軽く添えます(右利きの場合)。 - 角度を一定に保つ

└ 包丁と砥石の角度は約15〜20度に保ちます。一貫した角度を維持することが鋭い刃先を作るポイントです。 - 目線の位置

└ 包丁と砥石が接する部分が見えるよう、やや前かがみの姿勢になります。包丁と砥石の接点を常に観察しましょう。

正しい準備と姿勢を身につければ、砥石を使った包丁研ぎは思ったより簡単です。

まずは落ち着いてこれらの基本を習得し、少しずつ練習を重ねていきましょう。

砥石のメンテナンス方法

砥石は正しくメンテナンスすることで、長く効果的に使い続けることができます。

定期的なケアで砥石の性能を維持し、包丁研ぎの精度を保ちましょう。

砥石の平面を保つ方法(砥石直し)

砥石を使い続けると、中央部分が徐々にくぼんでいきます。

このくぼみは研ぎムラの原因となり、包丁の刃先を均一に研ぐことができなくなります。

以下の方法で砥石の平面を維持しましょう。

- 砥石直し(とぎいし)の使用

└ 専用の砥石直しや修正砥石を使って表面を平らに整えます。砥石直しを水で濡らし、砥石の上で円を描くように動かしながら削ります。 - 修正する頻度

└ 使用頻度にもよりますが、5〜10回の使用ごと、もしくは目で見て明らかなくぼみができたときに行いましょう。 - 確認方法

└ 定規などをあてて、砥石の表面が平らかどうか定期的にチェックします。

保管方法と注意点

砥石の保管方法も長持ちさせるために重要です。

- 完全に乾燥させる

└ 使用後は陰干しして完全に乾燥させましょう。直射日光は避け、風通しの良い場所で自然乾燥させます。 - 保管場所

└ 乾燥後は、ほこりや汚れが付かないよう、専用ケースや清潔な布に包んで保管します。 - 重ねて保管しない

└ 複数の砥石を所有している場合、重ねて保管すると変形する恐れがあるため、横に並べて保管しましょう。 - 凍結注意

└ 冬場は砥石が凍結しないよう、暖かい室内で保管します。凍結すると砥石にヒビが入ることがあります。

長持ちさせるためのコツ

日常的な使用でも砥石を長持ちさせるコツがあります。

- 使用後のお手入れ

└ 使用後は砥石の表面に付いた金属粉(砥汁)をしっかり洗い流します。放置すると砥石の目詰まりの原因になります。 - 均等に使う

└ 砥石の表面全体を均等に使用することで、一部分だけが早く摩耗するのを防ぎます。 - 適切な圧力

└ 研ぐ際に強すぎる圧力をかけると砥石の消耗が早まります。適度な力加減を心がけましょう。 - 油汚れに注意

└ 油分が付着すると砥石の性能が低下します。使用前に手をしっかり洗い、清潔な状態で作業しましょう。

砥石は適切なメンテナンスを行うことで、何年も良い状態を保つことができます。

基本的なケアを習慣にして、大切な砥石を長くご愛用ください。

砥石選びについてよくある質問

ここでは、砥石の選び方についてよくある質問をまとめました。

購入を検討する際の参考にしてください。

プロも愛用する砥石を使って包丁を研いでみましょう!

いかがでしたか?

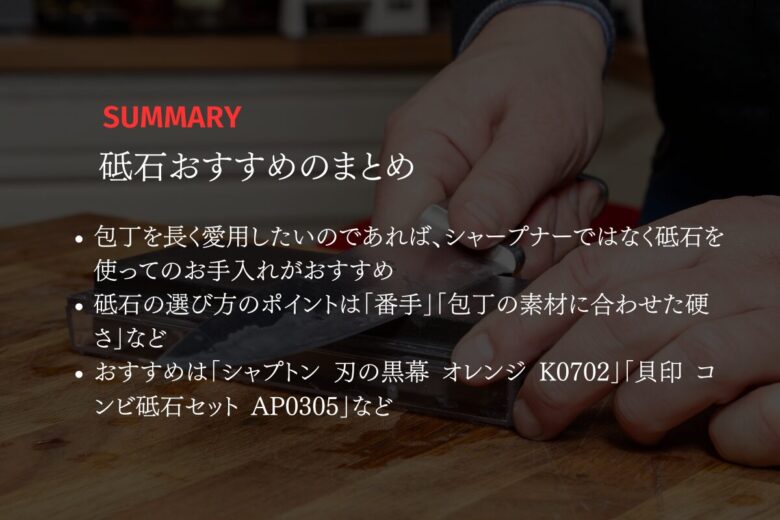

プロも愛用するおすすめ・人気の砥石7選と、選び方のポイントなどを紹介してきました。

本記事の大切なことをまとめると次のとおりです。

- 包丁を長く愛用したいのであれば、シャープナーではなく砥石を使ってのお手入れがおすすめ

- 砥石の選び方のポイントは「番手」「包丁の素材に合わせた硬さ」など

- おすすめは「シャプトン 刃の黒幕 オレンジ K0702」「貝印 コンビ砥石セット AP0305」など

愛用の包丁をできるだけ長く使い続けたいのであれば、相性のよい硬さ・目的に合った番手の砥石を使ってメンテナンスをすることが大切です。

ぜひ本記事を参考にして、ニーズに合った砥石を見つけてお手入れしてください!

[PR]

コメント