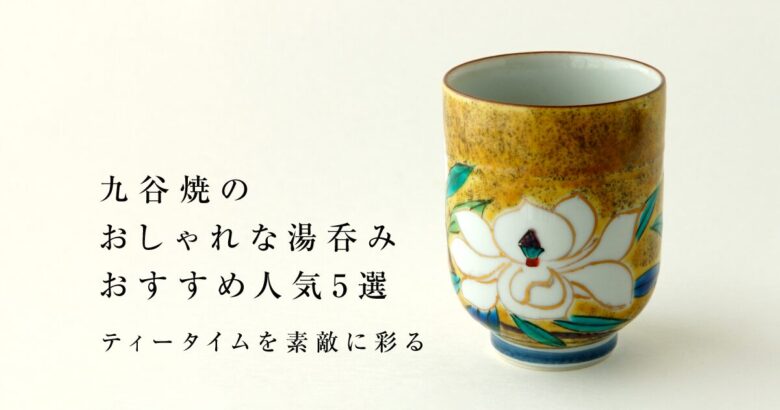

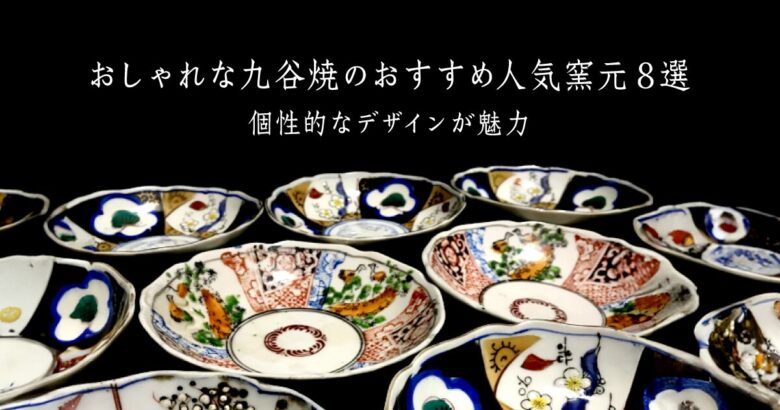

色鮮やかな絵付けが目を惹く「九谷焼」は、古くからの伝統と長い歴史を誇る日本を代表する陶磁器です。

華やかな見た目から、日本のみならず世界中から注目を浴びています。

本記事では、九谷焼の魅力に迫るとともにおすすめ窯元を8選ご紹介します!

興味のある方はぜひチェックしてください。

TOGO’S 東郷 健一郎

1987年ニューヨークの老舗寿司店「初花」で修業を重ねる。

5年の勤務時、支店の料理長を任される。その後、寿司以外の料理を研鑚すべく、マンハッタンの人気日本料理店で2年間料理の腕を磨く。

続きはこちら

1994年「NOBU」オーナーシェフの松久信幸氏の熱い誘いに応え、「NOBU NEW YORK CITY」オープンスタッフとして入店。

その後、2009年株式会社TOGO’Sを設立。

尽きる事のない探求心とこだわり、和食という枠にとどまる事なく、いつまでも記憶に残る料理を提供している。

九谷焼とは?

石川県南部、南加賀発祥の九谷焼は、360年以上の長い歴史を誇る焼きものです。

なんと言っても、その豊かで色鮮やかな絵付けは、日本をはじめ世界中の人々を魅了し続けています。

九谷焼は、継承されててきた技法や画法も多種多様で、ひとつの技法をとってもそれを施す人の筆の趣によって、作風が大きく変わってきます。

1975年には、国の伝統工芸品として認定され、現代では伝統柄と近代柄を組み合わせたような絵柄のものや、モダンでスタイリッシュなデザインの作品も数多く見られ、窯元や作家の個性が存分に楽しめる焼きものとなっています。

九谷焼の魅力と特徴

色絵磁器の最高峰とも言われる九谷焼は、芸術品としてのクオリティも高く、世界的にもコレクターが多い焼きものです。

人々を魅了してやまないその美しさは、さまざまな技法や絵付け、多種多様なデザインで表現の幅も広く、窯元や作家によるそれぞれの作風が楽しめるのが魅力でしょう。

多彩な色使いと大胆かつ優美で繊細な紋様、上絵付けの技法など、九谷焼の特徴や魅力を詳しく見てみましょう。

鮮やかな色彩

九谷焼の豊かで鮮やかな色彩は、緑、黄、赤、紫、紺青の「九谷五彩」と呼ばれる5色の上絵付けで表現されており、華やかな絵付けが空間をいっぱいに埋め尽くすような様子で描かれています。

九谷焼にはさまざまな表現技法があり、全てがこの五彩の技法を使っているわけではありませんが、九谷焼の元祖となった「古九谷焼」では、この九谷五彩が使われており、呉須と呼ばれる藍色の顔料で線描きした後に、この五彩を用いた彩色が施されていました。

この色彩豊かな色絵の技法は、現代まで絶えずに受け継がれています。

次に、多様な九谷焼の絵付けの技法、代表的な画風を見ていきましょう。

窯元それぞれの個性豊かな技法・画風

九谷焼の特徴のひとつとして、「窯」によって作風が大きく異なっている、ということも挙げられます。

窯によってそれぞれ流派がある、というような捉え方をするとわかりやすいでしょう。

九谷焼は、作り手による作風の違いがあるだけでなく、窯元の流派によっても作風が大きく左右され、さまざまな趣を持った作品が生み出されています。

そんな九谷焼の代表的なデザインと技法を確立した、歴代の画風6種類を次にまとめてみます。

| 古九谷 |  | ・赤・黄・緑・紫・紺青の「九谷五彩」が使われ自由で大胆な構図 ・呉須と五彩を用いた絵画的で力強い色絵が特徴的 ・五彩のうち赤を用いず、塗り埋める青手もある |

|---|---|---|

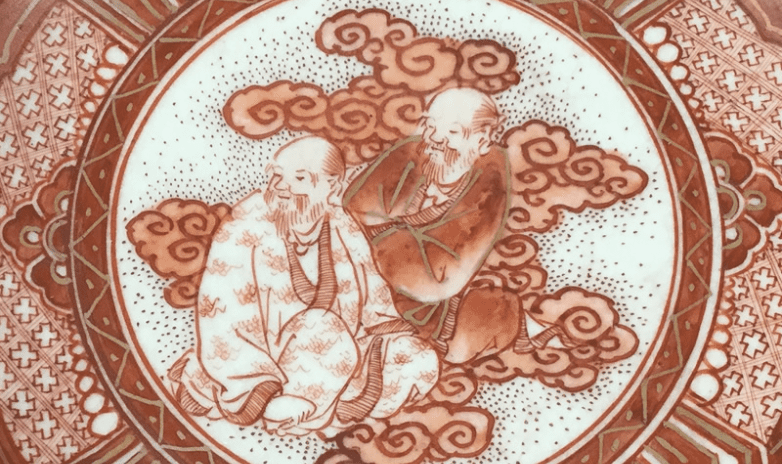

| 木米風 |  | ・京焼の名工 青木木米氏によって確立 ・九谷五彩を用いながらも主に赤色が使われている ・中国風の画風で、人物を主として五彩を用いて描かれている |

| 吉田屋風 |  | ・青・黄・紫・紺青の四彩を使用 ・軽快で柔らかな筆致 ・緻密な模様や塗り詰められた絵柄が重厚な雰囲気 |

| 飯田屋風 |  | ・「久谷赤絵」と呼ばれる赤色が特徴 ・唐人が題材になっていることが多い ・赤を使った細密描法で金彩が施されることもあり気品溢れる作風 |

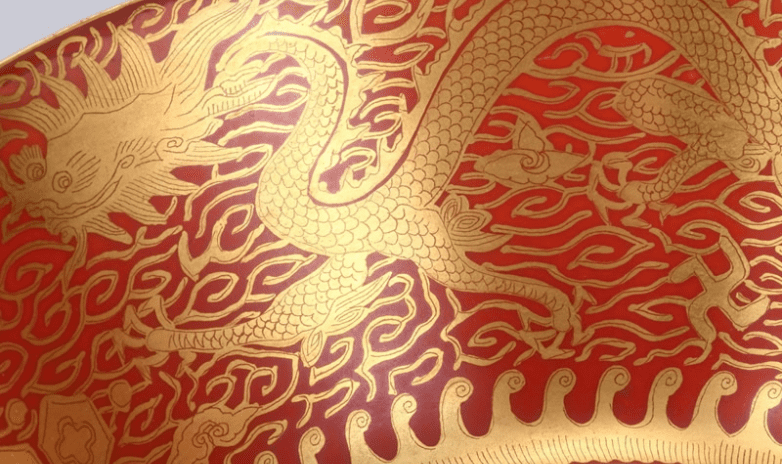

| 永楽風 |  | ・鮮やかな赤色を下塗りした後に金彩で絵柄を描く「金襴手」の手法 ・華やかな美しさが魅力 |

| 庄三風 |  | ・古九谷・吉田屋・赤絵・金欄手の手法を兼ね備えたバランスの良さが美しい ・洋絵具も取り入れた彩色金襴手が施され豪華な絵柄が特徴 ・明治以降、産業九谷の主流となった作風 |

それぞれの技法や画風の特徴を知ることで、九谷焼選びや九谷焼を鑑賞するのがもっと楽しく興味深いものになるでしょう!

九谷焼の歴史

江戸時代初期1655年頃、現在の加賀市にあたる九谷村の金山で陶石が発見されたことが、九谷焼誕生のきっかけになったと言われています。

茶人としても知られる加賀藩主の前田利治のもとで開窯され、九谷焼の生産が始まりましたが、わずか40〜50年ほどで閉鎖されてしまいます。

閉鎖の理由はいまだ謎に包まれたままですが、この時期に作られた九谷焼は「古九谷」と呼ばれ、豪快な力強さを特徴とし、今でも多くの人々を魅了し美術品として高く評価されています。

再興久谷の誕生

九谷窯の閉鎖から約100年後、加賀藩は、陶工であり文人画家の青木木米を京都から招き入れ、金沢に春日山窯を開きました。

これを機に、吉田屋窯、小野窯などさまざまな窯が次々と作られ、再興を果たしたこの時期の九谷焼の作品は「再興久谷」と呼ばれています。

明治時代には、小野窯の九谷庄三による絵付技法「彩色金襴手」が人気を博し、「庄山風」と呼ばれる九谷焼はウィーン万博にも出品され、「ジャパンクタニ」として日本のみならず世界的にも有名になりました。

1975年には、国の伝統工芸品として認定され、現在も日本が誇る代表的な色絵磁器として、才ある作り手たちにより、多種多様な作品が生み出され続けている焼きものです。

モダンでおしゃれな九谷焼のおすすめ人気窯元8選!それぞれの個性が楽しめる

さまざまな作風が楽しめる九谷焼の数ある窯元の中から、おしゃれでモダンなデザインのおすすめの窯元を8選紹介します。

まとめると次のとおりです。

- 銀山窯

- 虚空蔵窯

- 銀舟窯

- 青郊窯

- 磨玻璃屋窯(まはりやがま)

- 色絵 遊

- 仲田錦玉工房

- うつつ窯

1つずつ見ていきましょう。

1. 銀山窯

1906年初代・吉田庄作さんにより開業された「銀山窯」は、石川県小松市高堂町にある九谷焼上絵付を専業とする窯元です。

この窯元が得意とするのは「金彩」の技法です。

彩色金襴手に長けていた初代から代々「金を使った絵付」を特徴としてきました。

3代目の美統さんは「釉裏金彩」の技法を高め、国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)にも認定されており、現在は、4代目の幸央さんがその伝統の技を継承しつつ、現代の暮らしに合った新しい彩色金襴手の表現を追及し続けています。

浮世 – Ukiyo – ブルーモーメント 其ノ六

月や花を愛で、歌を歌い、屈託なく生きた古の人々の想いに共感して名付けられた「浮世」シリーズのカップです。

‟町並みを金色に染めながら日本海に落ちる夕陽と静かに訪れる薄明、その幻想的で儚い一瞬の繊細な色彩にインスピレーションを得て制作した”という作品です。

美しいグラデーションとカップのフチや持ち手に施された金が、さりげなくも程よいアクセントとなり洗練された印象を与えます。

2. 虚空蔵窯

長い歴史と伝統を持つ九谷の地、虚空蔵山の麓に工房を構える「虚空蔵窯」。

「 見て美しく、使って楽しく、持っているだけでも心が豊かになる… そんなやきものを作りたい」という想いで、製作から販売まで一貫して手づくりにこだわっています。

こちらの窯元の作品の魅力は、個性的な形状、斬新で色彩豊かなデザインです。

職人たちの手間暇惜しまないものづくりの精神と確実な技術が、暮らしに寄り添う温かな器を生み出しています。

ドリッパー&ポット 朱巻花うらら

鮮やかな朱色が目を惹くドリッパーとポットのセットです。

存在感たっぷりのアイテムは、コーヒータイムをより特別な時間にしてくれそうです。

土のぬくもりが感じられる肌合いと九谷の絵具の美しさの相性のよさが作品を引き立てています。

細部にまでこだわり抜いた匠の技が光る上質な逸品です。

3. 銀舟窯

「銀舟窯」は、九谷の名工とされた初代文吉にはじまり、現在は、4代目 家族3人それぞれがデザイン・絵付けをしている人気窯元です。

鮮やかな強い色が使われがちな九谷焼の中で、優しい中間色を用いたメルヘン調のおとぎ話のような色絵が魅力でしょう。

繊細で華やかなふんわりとしたタッチは、九谷焼に新しい風を吹き込んでいます。

九谷焼 ロディ 王様の遊行

イタリア発の人気玩具でお馴染みのロディと日本の伝統九谷焼がコラボレーションした作品です。

銀舟窯ならではの、繊細で優しい絵柄が施された新しいロディの姿がなんとも可愛らしくユニークです。

馬の置物は「飛翔」「跳ね上がる」「幸運が駆け込む」など、さまざまな招福のシンボルとされてきました。

インテリアとしてはもちろん、九谷焼の縁起置物として大切な人へのギフトにもおすすめの作品です。

4. 青郊窯

「青郊窯」の歴史は、大正初期、九谷焼の絵描きとしてスタートしました。

絵の具の開発、転写紙の製版、印刷、焼成までのすべての工程を一貫して自社で行っています。

手仕事にも負けないクオリティの高さで、コレクション商品も多く、集める楽しみがあるのも魅力のひとつ。

食器以外にもゴルフマーカーやボールペン、USBメモリなどもあります。

マグカップ 山雀

可愛らしい表情の山雀が描かれた人気のマグカップです。

青郊窯の独自に開発した和絵具により、透明感がありながらも深みのある色絵が魅力的です。

他にはない特別感のあるマグカップは、自分用の日常使いはもちろん、ギフトにもおすすめの逸品です。

5. 磨玻璃屋窯(まはりやがま)

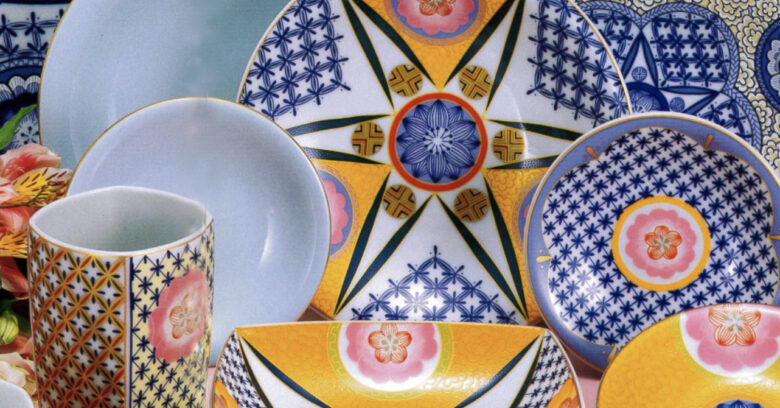

「磨玻璃屋窯(まはりやがま)」の器は、インダストリアル・デザインの第一線で活躍しているデザイナー野川逸夫さんによりデザインされています。

加賀文化の伝統に新たな現代アートの感覚を融合させた、和モダンでおしゃれな作品が楽しめます。

4号皿 新弥生

色鮮やかな華やぎのある彩りが美しい弥生の小皿です。

見た目の美しさだけでなく、オリジナルに設計された形状は使いやすさも抜群です。

伝統的な九谷の趣と遊び心が感じられるモダンなセンスが、お料理を生き生きと引き立ててくれます。

6. 色絵 遊

「色絵 遊」は、九谷焼作家の小高裕子さんが作陶されている九谷焼絵付工房です。

九谷の伝統である「九谷五彩」にこだわりつつも、中間色を使った癒しのある色味が魅力です。

‟美味しいは器から”をコンセプトに、優しい感性と楽しい発想で描かれる絵付けは、食卓を美しく彩ってくれます。

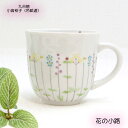

マグカップ 花の小路

こちらのマグカップは、小高さんらしい繊細な可愛らしさが魅力です。

色とりどりの小花が並ぶ様子が描かれており、優しい雰囲気にほっと癒されます。

安定感のある形状で使いやすいマグカップです。

7. 仲田錦玉工房

明治時代末頃から広まった九谷焼伝統技法「青粒」の最高技術保持者の3代 仲田錦玉さんは、「盛金青粒技法」の第一人者でもあります。

3代錦玉さんの青粒は、とりわけ小さく、同サイズが等間隔に渦状や青海波文様状に並ぶ様子はまさに神業です。

盛金の技法も合わせているため、その立体感や風格は他とは一線を画し、皇室や政府からの支持も厚い人気の作家さんです。

カップ&ソーサー 渦打白粒盛金宝相華唐草

こちたのカップ&ソーサーは、3代錦玉さんの高度な技術である「白粒」と「盛金」を存分に堪能できる逸品です。

白とゴールドの色彩が優雅さと品のよさをより強調し、格別な美しさを放っています。

大切な方への特別なギフトとしておすすめのカップ&ソーサーです。

8. うつつ窯

九谷焼作家・稲積佳谷さんは、金沢にある緑豊かな山間の地、医王山に「うつつ窯」を開窯しています。

作品は、成形から絵付けまで全て手作業で行われ、1つひとつ丁寧に仕上げられる器は、赤土の上に白い磁器土を重ねて焼き上げられています。

稲積さんの作品の魅力は、なんといっても幻想的で独特の世界観のある上絵付けでしょう。

美しく実用的な器が、暮らしを豊かに彩ってくれます。

丸型 マグカップ 黄色唐草紋 青

ブルーの素地にミモザの花々が描かれた個性的なデザインのマグカップです。

コロンとした丸いフォルムが愛らしく、アンティークのような雰囲気が漂います。

そこにあるだけでおしゃれなインテリアにもなるアイテムです。

お気に入りの九谷焼を見つけて毎日を素敵に彩りましょう!

いかがでしたか?

おしゃれで個性的な作風の九谷焼の人気の窯元をご紹介するとともに、九谷焼の魅力や特徴、歴史についてもお伝えしてきました。

本記事の大切なポイントをまとめると次のとおりです。

- 九谷焼は、石川県南部で作られる360年以上の長い歴史を誇る焼きもの

- 鮮やかな色彩と繊細かつ大胆な絵付けが特徴

- 多種多様なデザインで表現の幅も広く、窯元や作家によるそれぞれの作風が楽しめる

- 1975年、国の伝統工芸品として認定されている

- おしゃれでモダンなデザインのおすすめの窯元は「銀山窯」や「虚空蔵窯」

九谷焼のさまざまな技法や上絵付けの作風、窯元による個性の多様さや奥深さに興味を持っていただけたのではないでしょうか?

今回ご紹介した窯元のほかにも、素敵な作風の窯元がたくさんあります。

九谷焼の作品に触れる機会があれば、ぜひ本記事を参考に、その色彩や絵付けに注目して九谷焼の魅力を堪能してください!

コメント