サウナの営業における公衆浴場法とは?概要や申請手順・注意点を解説

サウナ施設の開業を検討している方が、開業準備でまず押さえておきたいのが「公衆浴場法」という法律です。

「どんな申請が必要?」

「施設にはどんな基準があるの?」

といった疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、サウナ開業に欠かせない公衆浴場法の基本から申請手順まで、分かりやすくご紹介します。

これからのサウナビジネスを成功させるために、ぜひ参考にしてください。

本記事の監修者

花輪 拓哉(はなわ たくや)

・入社年2023/6/12

・部署 営業部営業課(販売営業)

もっと見る

担当エリア

栃木県、神奈川県、山梨県、静岡県、埼玉県(さいたま市、戸田市、蕨市、川口市)

東京都(港区、渋谷区、目黒区、品川区、世田谷区、大田区)

導入実績

群馬県伊勢崎市(サウナ施設)

山梨県北杜市(福祉施設)

東京都立川市(サウナ施設)など

入社のきっかけ

エンタメチックなことが好きで、大学でイベントプロデュース学を学んでおりました。様々なイベント現場を見て人の笑顔が見たいという思いで営業職を選びました。車が好きだという事もあり中古車業界に6年おりました。

結婚をきっかけに新しい挑戦をしたいという気持ちになりました。サウナや温泉旅行が好きでそういう仕事に携わりたい。また、地元さいたま市に戻り拠点にしたいという思いから温浴、水風呂ろ過をやっているサイエンス株式会社に出会い入社いたしました。

働く上で大切にしていること

何事もプラス思考にという気持ちは大切にしております。

営業担当である以上明るく笑顔で見た目から好感を持ってもらえる姿勢を心がけております。

本記事の監修者

横尾 達哉(よこお たつや)

・入社年2023/4/1

・部署 営業部営業課(技術営業)

もっと見る

かつての担当エリア

東京都中央区、埼玉県さいたま市、ウェブ問い合わせ物件全般

導入実績

埼玉県川口市(サウナ施設)

愛知県蟹江市(サウナ施設)

京都府京都市(御社物件)

入社のきっかけ

水産大学で学び、趣味としてアクアリウムを楽しんできた経験から、ろ過という技術が比較的身近なものでした。

その背景もあり、消防や配送関連の仕事を通じて培った「人々の暮らしを支える」という視点を生かし、浴槽用ろ過装置を扱う当社で働くことに興味を持ち、入社を決めました。

働く上で大切にしていること

仕事では常に「自然体でいること」を心掛けています。

飾らず、自分らしく、肩肘張らないスタイルでお客様や仲間との信頼関係を築くことを大切にしています。

本記事の監修者

SAORI

サウナとゴルフ、そして海を愛する有資格サウナー

もっと見る

「サウナ・スパ健康アドバイザー」「サウナ・スパプロフェッショナル」認定を取得。全国のサウナ巡りがライフワーク。週末はゴルフやダイビングで自然に触れ、夜は美味しいお酒で心をほどく。心と体を“ととのえる”時間を大切にしています。

目次

サウナの営業における公衆浴場法とは

サウナ施設を開業する際、避けて通れないのが「公衆浴場法」です。

サウナを開業して営業する際には、この法律を理解しておくことが非常に重要です。

最近のサウナブームで多くの方が開業を検討されていますが、法律面での準備はしっかりと行っておきましょう。

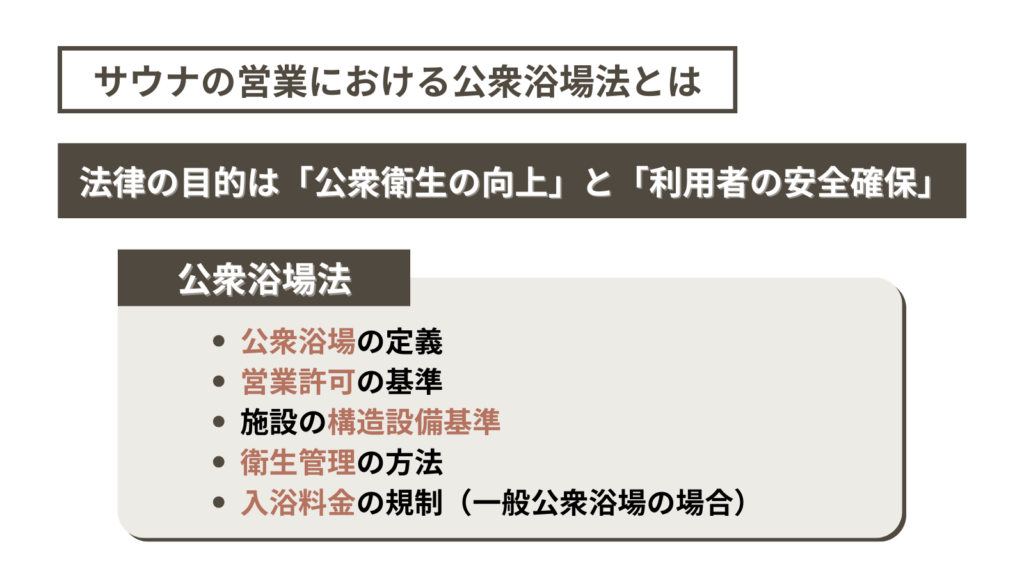

公衆浴場法とは

公衆浴場法は、1948年(昭和23年)に制定された法律で、公衆浴場の営業に関する規制を定めたものです。

この法律の目的は「公衆衛生の向上」と「利用者の安全確保」にあります。

具体的には以下のようなことを定めています。

- ・公衆浴場の定義

- ・営業許可の基準

- ・施設の構造設備基準

- ・衛生管理の方法

- ・入浴料金の規制(一般公衆浴場の場合)

公衆浴場法では、公衆浴場を「温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義しています。

そのため、サウナも「蒸気浴」として公衆浴場の一種とみなされるケースが多いのです。

適用となるサウナの営業形態

では、どのようなサウナ施設が公衆浴場法の適用対象となるのでしょうか?

主な営業形態と適用関係をまとめました。

| サウナの営業形態 | 公衆浴場法の適用 | 備考 |

|---|---|---|

| 一般公衆浴場(銭湯)に併設されたサウナ | 適用される | 銭湯と一体として扱われる |

| スーパー銭湯・健康ランドのサウナ | 適用される | 特殊浴場として許可が必要 |

| スポーツジムに併設されたサウナ | 適用される | 付帯設備として扱われる |

| ホテル・旅館のサウナ | 一部適用 | 旅館業法も適用される |

| 個室サウナ(セルフサウナ店) | 適用されるケースが多い | 自治体による解釈の違いあり |

| 移動式サウナ(サウナトレーラーなど) | 自治体によって異なる | 事前に確認が必要 |

このように様々な形態のサウナ施設がありますが、基本的には「不特定多数の人が利用する入浴施設」であれば、何らかの形で公衆浴場法の規制対象となります。

開業を検討されている形態が上記のどれに当てはまるか、確認してみましょう。

サウナにも全て公衆浴場法が適用される?

サウナを含む入浴施設を開業する際、「全ての施設に公衆浴場法が適用されるのか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

実は、施設の形態や利用形態によって適用の有無や程度が異なります。

しっかりと自分の開業予定の施設がどのケースに当てはまるのか確認しておきましょう。

公衆浴場法が適用されるケース

以下のケースでは、原則として公衆浴場法の許可が必要です。

POINT

公衆浴場法が適用されるケース

・不特定多数の人が利用するサウナ施設

・料金を取って営業するサウナ施設

・独立したサウナ専門店

・スーパー銭湯・健康ランドに設置されたサウナ

・フィットネスクラブに併設された会員向けサウナ(会員制でも不特定多数と判断されることが多い)

これらの施設では、公衆浴場法に基づく営業許可の取得が必要になります。

適切な施設基準を満たし、保健所の検査を受ける必要があります。

公衆浴場法が適用されない・または緩和されるケース

一方、以下のようなケースでは公衆浴場法が適用されないか、または適用が緩和される場合があります。

①完全な個人利用目的のサウナ

個人宅に設置する家庭用サウナは公衆浴場法の対象外です。

②会員制の極めて限定的な利用者のみのサウナ

特定の会員だけが利用できる完全会員制の施設は、「公衆」に該当しないと判断される場合があります。ただし、会員になれる条件が緩い場合は「不特定多数」とみなされる可能性があります。

③ホテル・旅館の宿泊客専用サウナ

宿泊施設に付随するサウナで、宿泊客のみが利用するものは、旅館業法の範囲内で扱われることがあります。ただし、デイユース利用などがある場合は公衆浴場法の許可も必要になることが多いです。

④医療機関に設置されたサウナ

医療目的で使用される場合は、医療法の規制を受けることになります。

これらのケースでも、自治体によって解釈が異なることがありますので、必ず事前に所轄の保健所に確認することをおすすめします。

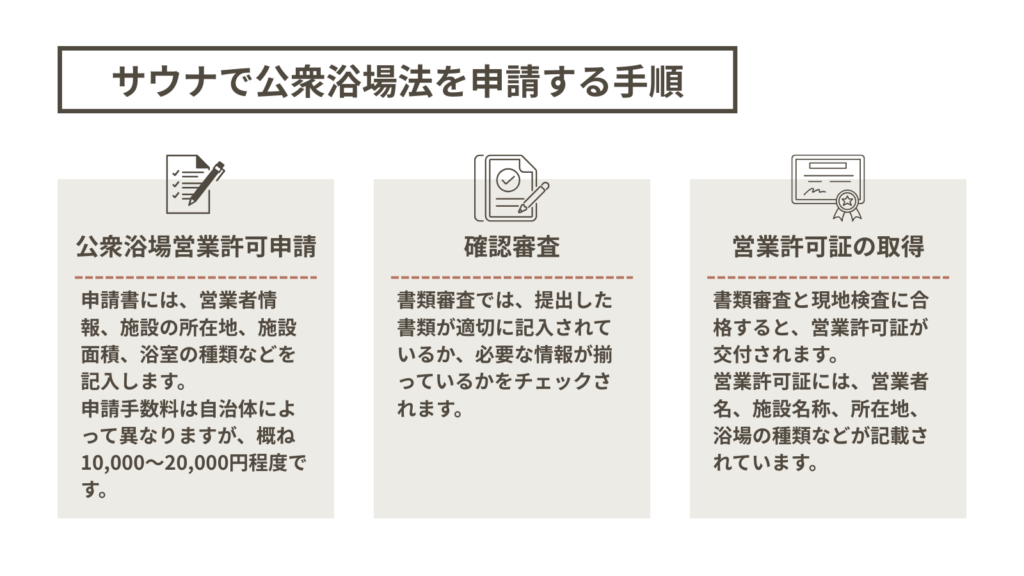

サウナで公衆浴場法を申請する手順

サウナ施設の開業を決めたら、公衆浴場法に基づく営業許可の申請を行う必要があります。

ここでは、その手順を分かりやすくご説明します。

申請の大まかな流れは次の3ステップです。

POINT

サウナで公衆浴場法を申請する手順

①公衆浴場営業許可申請

②確認審査

③営業許可証の取得

それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。

①公衆浴場営業許可申請

まず最初に行うのが、管轄保健所への申請書提出です。

必要な書類は以下の通りです。

POINT

必要書類リスト

- ・公衆浴場営業許可申請書(保健所で入手可能)

- ・施設の平面図(サウナ室、水風呂、洗い場、脱衣場等の配置と寸法を記載)

- ・設備の仕様書(サウナストーブ、換気設備、給排水設備など)

- ・浴場の水質管理計画書

- ・浴場施設の工事着工届・完了届

- ・申請者の身分証明書(法人の場合は登記簿謄本)

- ・建物の賃貸契約書または所有権を証明する書類

- ・周辺地図(施設の位置が分かるもの)

参考:東京都南多摩保健所

申請書には、営業者情報、施設の所在地、施設面積、浴室の種類などを記入します。

申請手数料は自治体によって異なりますが、概ね10,000〜20,000円程度です。

自治体によって若干の違いがあるので、申請前に必ず保健所に相談し、必要書類や基準について確認しましょう。

また、申請書の記入方法についても事前に確認しておくと安心です。

②確認審査

申請書を提出すると、書類審査と施設の現地検査が行われます。

書類審査では、提出した書類が適切に記入されているか、必要な情報が揃っているかをチェックされます。

現地検査では、保健所の担当者が実際に施設を訪問し、以下のような点を確認します。

- ・施設が提出した図面通りに作られているか

- ・各設備(サウナ室、水風呂など)が基準を満たしているか

- ・衛生管理がきちんとできる環境になっているか

- ・換気や給排水設備が適切に機能するか

現地検査のポイントは、事前に施設基準をしっかり把握し、それに合わせた施設づくりを行うことです。

検査で指摘を受けると、改修工事が必要になる場合もあるため、事前の確認が重要です。

③営業許可証の取得

書類審査と現地検査に合格すると、営業許可証が交付されます。

これで正式にサウナ営業が可能になります。

営業許可証には、営業者名、施設名称、所在地、浴場の種類などが記載されています。

この許可証は施設内の見やすい場所に掲示する必要があります。

POINT

許可証取得後の注意点

- ・許可証の有効期間は通常6年間です(自治体により異なる場合あり)

- ・有効期間満了前に更新手続きが必要です

- ・営業者や施設内容に変更がある場合は変更届が必要です

- ・定期的な水質検査などの報告義務があります

営業許可を取得したら、継続的に法令遵守と衛生管理に努めることが重要です。

定期的な自主検査や清掃管理を徹底しましょう。

公衆浴場法に基づくサウナの施設基準

サウナ施設の開業にあたっては、公衆浴場法に基づく明確な施設基準を満たす必要があります。

これらの基準は利用者の安全と衛生を確保するために定められたものです。

ここでは、サウナ施設を開業する際に特に重要な基準について解説します。

サウナ室の安全基準

サウナ室は高温環境となるため、特に安全面への配慮が重要です。

公衆浴場法では以下のような基準が設けられています。

POINT

サウナ室

- ・構造と材質:サウナ室は男女を区別し、床面、内壁、天井には耐熱性の材料を使用すること。特に木材を使用する場合は、適切な断熱処理が必要です。

- ・床の構造:床面には適切な勾配(おおむね100分の1.5以上)を付け、清掃時の水が完全に排出できる構造であること。また、隙間がなく清掃が容易な構造とし、滑りにくい材質を使用することが望ましいです。

- ・温度管理:適切な温度調節設備を備え、温度計を見やすい場所に設置すること。一般的なサウナでは60〜100℃の範囲で調節できるシステムが求められます。また、温度表示は常に正確であることが必要です。

- ・熱源の安全対策:蒸気や熱気の放出口、放熱パイプは直接入浴者の身体に接触しない構造にすること。特に金属部分がある場合は、断熱材で覆うなどの安全対策が必要です。

- ・換気システム:適切な換気を行うため、給気口はサウナ室内の最も低い床面付近に、排気口は天井に近い位置に設置すること。これにより室内の空気を効率よく循環させます。

- ・安全設備:サウナ室内を外から容易に見通せる窓を適当な位置に設け、入浴者の安全を確保すること。また、緊急時のために非常用ブザーを設置し、すぐに助けを求められるようにしましょう。

水風呂と清浄設備

サウナ浴後に利用する水風呂は、衛生管理が特に重要です。

- ・水質管理:水質基準を満たすため、適切な循環ろ過装置と消毒設備を設置すること。特に注意すべき水質項目は以下の通りです。

| 水質項目 | 基準値 | 管理方法 |

|---|---|---|

| 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上 | 毎日測定、自動注入装置の設置が望ましい |

| 濁度 | 5度以下 | 適切なろ過システムの導入 |

| 大腸菌 | 検出されないこと | 定期的な水質検査の実施 |

| レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 水温管理と消毒の徹底 |

- ・水温管理:一般的に水風呂は15〜26℃程度に保つための冷却設備が必要です。温度が高すぎると細菌が繁殖しやすくなるため、適切な温度管理が重要です。

- ・構造要件:浴槽の縁は洗い場の床面よりも高く(5cm以上、できれば15cm以上)し、洗い水が浴槽に流入しないようにすること。また、浴槽内面は清掃が容易な材質を使用し、角には丸みを持たせるなど清掃しやすい構造が求められます。

洗い場と衛生設備

サウナ施設における洗い場は、利用者が身体を清潔に保つための重要な場所です。

- ・洗浄用具:適切な数の洗い桶と腰掛けを設置すること。これらは定期的に消毒し、清潔な状態を保つ必要があります。

- ・シャワー設備:利用者数に応じた十分な数のシャワーを設置すること。目安としては最大利用者数10人に対して1基以上のシャワーが必要です。また、水温を調節できる混合栓を備えることが望ましいです。

- ・床の構造:床面は滑りにくく、清掃しやすい材質を使用し、適切な勾配と排水口を設けること。排水口は髪の毛などが詰まりにくい構造が望ましいです。

脱衣場と更衣設備

脱衣場は利用者の第一印象を左右する重要なスペースです。

- ・区画と構造:男女を明確に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。また、屋外からも見通せないようにプライバシーを確保する必要があります。

- ・床面積:脱衣室の床面積は、最大利用者数に応じた十分な広さを確保すること。目安としては以下の計算式が参考になります。 毎時最大浴場利用人員 × 20/60 × 1.1平方メートル × 1.5

- ・収納設備:利用者の衣類を安全に保管できるロッカーや棚を設置すること。ロッカーの数は最大利用者数を考慮して十分な数を用意しましょう。

- ・床材と清掃:床面は耐水性の材料を使用し、常に乾燥した状態を保つこと。定期的な清掃と消毒が必要です。

換気と空調システム

サウナ施設全体の空気環境を良好に保つための設備も重要です。

- ・換気能力:各エリアに適切な換気設備を設け、特にサウナ室や浴室は湿気がこもらないよう効果的な換気システムを導入すること。空気中の二酸化炭素濃度は1500ppm以下、一酸化炭素濃度は10ppm以下を維持する必要があります。

- ・温度・湿度管理:脱衣場や浴室は利用者が快適に過ごせる温湿度に保つこと。特に脱衣場は冷暖房設備を設け、季節に応じた快適な環境を提供しましょう。

- ・照明設備:各エリアに適切な照度の照明を設置すること。目安となる照度は以下の通りです。

- 浴室・脱衣所:150〜300ルクス(床面)

- 受付・下足場:300〜700ルクス

以上の基準を満たすことで、安全で衛生的なサウナ施設の運営が可能になります。

ただし、自治体によって細かな基準が異なる場合がありますので、必ず所轄の保健所に事前相談を行い、詳細な基準を確認することをおすすめします。

また、これらの基準は新規開業時だけでなく、営業中も継続的に維持管理することが求められます。

サウナの公衆浴場法についての注意点

サウナ施設を開業・運営する上で、公衆浴場法に関連していくつか注意すべき点があります。

思わぬトラブルを避けるためにも、以下の点に注意しましょう。

自治体によって多少解釈が異なる

公衆浴場法は全国共通の法律ですが、具体的な運用や解釈は各自治体の条例や要綱によって異なる場合があります。

POINT

自治体による違いの例

- ・施設基準の細かな数値(必要面積や設備数など)

- ・サウナと認定される温度や構造の基準

- ・水質検査の頻度や検査項目

- ・新しい形態のサウナ(例:セルフロウリュサウナ、移動式サウナなど)への対応

開業予定地の自治体の担当部署(通常は保健所)に事前相談することで、その地域特有の規制や解釈を把握することができます。

計画段階からの相談が重要です。

また、先行事例として同じ自治体内の既存サウナ施設がどのような許可を取得しているかを参考にするのも一つの方法です。

他の法令の確認も必要

サウナ施設の開業には、公衆浴場法以外にも様々な法令が関係します。

| 法令名 | 関連する内容 | 担当窓口 |

|---|---|---|

| 建築基準法 | 建物の構造、防火設備、換気など | 建築指導課 |

| 消防法 | 防火管理、消防設備、避難経路など | 消防署 |

| 水質汚濁防止法 | 排水の基準、処理方法など | 環境課 |

| 食品衛生法 | 飲食物の提供がある場合 | 保健所 |

| 旅館業法 | 宿泊施設を併設する場合 | 保健所 |

| 景観条例 | 外観デザインや看板など | 都市計画課 |

| 駐車場法 | 駐車スペースの確保など | 都市計画課 |

これらの法令は相互に関連していることが多いため、一つの許可を取得する過程で他の法令との整合性も確認する必要があります。

なお、移動式サウナ(サウナトレーラーなど)の場合は、道路運送車両法や道路交通法なども関係してくるため、より複雑な手続きが必要になることがあります。

KOHNO SAUNAで自宅で楽しむ至福のサウナ体験を手に入れよう

KOHNO SAUNA(河野サウナ)では業務用、自宅用のサウナを屋内外問わず取り扱いしております。

自宅でのリラックスタイムや、施設に最適な当社のサウナ製品をチェックしましょう。

設置が簡単で、プロフェッショナルな性能を持つサウナが、あなたの生活に癒しと健康をもたらします。

サウナ商品についてのお困りごとがあればぜひ当社にご相談ください。

サウナを営業するには公衆浴場法への理解が重要

サウナ施設の開業と運営において、公衆浴場法への理解は欠かせません。

この法律は単なる規制ではなく、利用者の安全と衛生を守るための重要な基準です。

POINT

この記事のポイント

- ・サウナは公衆浴場法における「公衆浴場」に該当することが多い

- ・施設の形態によって適用範囲や基準が異なる

- ・開業前に必ず管轄保健所への相談と許可申請が必要

- ・施設基準は自治体によって解釈が異なる場合がある

- ・公衆浴場法以外の関連法令も確認する必要がある

法律面での適切な対応は、安全で快適なサウナ運営の基盤となります。

サウナを愛する多くのお客様に長く愛される施設となるよう、しっかりとした準備を行いましょう。